Arpinati Leandro

Civitella di Romagna, 29 febbraio 1892

Nato da modesta famiglia, milita dapprima nelle fila del gruppo giovanile socialista, per poi passare all’anarchismo, dopo una breve esperienza da operaio nel torinese. Collaboratore dell’Alleanza libertaria di Roma, si fa presto conoscere in Romagna per le polemiche contro il giornale forlivese La Lotta di classe, all’epoca diretta da Benito Mussolini. Trasferitosi per lavoro a Bologna, partecipa sin dall’agosto 1914 all’agitazione interventista in città e durante la guerra si avvicina sempre di più al messaggio “trincerista” del Popolo d’Italia, risultando tra i fondatori del Fascio bolognese di combattimento (10 aprile 1919), e assurgendo alla carica di segretario federale nel 1921. Impegnato con estrema violenza ed asserzione in spedizioni punitive da Monza ad Ancona, dopo i “Fatti di Palazzio d’Accursio”, s’impone rapidamente come una delle figure dominanti del fascismo emiliano (ininterrottamente eletto deputato dal 1921 al 1934), Nel primissimo dopoguerra ha un ruolo indiretto ma rilevante nel favorire l’elevazione della conflittualità socio-politica nell’Appennino forlivese (dove è ben conosciuto, dati i suoi natali), poichè il suo “famigerato” nome di RAS squadrista, basta a preparare il terreno alla penetrazione da fuori provincia di “camicie nere” emiliane, agganciandosi alle rappresaglie (a partire da quelle per il fattaccio di Arpineto di Civitella, 17 aprile 1921) organizzate dai ben più numerosi gruppi repubblicani, impegnati in una feroce battaglia di strada contro socialisti e comunisti. Il 27 luglio 1922, all’apice della pressione apportata dalle milizie emiliane e dalle squadre ferraresi-ravennati sulla periferia rivierasca della provincia forlivese, Arpinati è ferito nel corso di uno scontro a fuoco che porta alla morte del fascista bolognese Clearco Montanari. L’evento catalizzerà le pregresse interlocuzioni, in chiave anti-socialista, tra fascisti e repubblicani romagnoli, che arriveranno ad un “Concordato di Pacificazione” il 28 luglio 1922, sulla cui base Balbo imbastirà il suo prepotente attacco su Ravenna, Cesenatico, Santarcangelo di Romagna e Savignano, conclusosi nell’occupazione “nera” dei rispettivi Comuni. Gerarca di successo lungo il primo decennio del Regime, la posizione di Arpinati si fa tuttavia sempre più critica man mano che la dittatura si “totalitarizza” (a causa della sua avversione per corporativismo, interventismo economico e fascistizzazione dello Stato): già dimessosi da ogni incarico ufficiale, viene arrestato nella notte del 26 luglio 1934 con l’accusa di «ostilità alle direttive e all’unità dello Stato» e inviato in confino a Lipari. Amnistiato, rientra nel 1936 a Bologna, ove rimane sotto stretta sorveglianza, vivendo come capo di azienda agricola (Tenuta di Malacappa). Dopo l’Armistizio, rifiuta a più riprese le offerte di Mussolini per un rientro politico tra le fila della RSI (i cui connotati in teoria sarebbero dovuto essere maggiormente confacenti all’antico spirito “movimentista” di Arpinati), fino al definitivo diniego espresso di persona al “decaduto duce”, alla Rocca delle Caminate, il 7 ottobre 1943. Decisivi, in questo senso, saranno il naturale anti-germanesimo di Arpinati (ereditato dallo spirito della Grande Guerra) e, soprattutto, l’astio conservato da Arpinati verso Mussolini. Rimasto allora nella tenuta di Malacappa, Arpinati aiuta alcuni ufficiali inglesi, evasi da un campo di prigionia, e si presta a sostenere occasionalmente gruppi di resistenti italiani. Il 22 aprile 1945, giorno successivo alla liberazione di Bologna, viene ucciso da un gruppo di partigiani comunisti, che non avevano dimenticato le pesantissime violenze subite negli anni dello squadrismo emiliano. Perderà la vita anche l’amico Torquato Nanni (1888-1945), già sindaco socialista di Santa Sofia, che tenta invano di difenderlo frapponendosi al mitra puntato contro di lui.

Bombacci Nicola

Civitella di Romagna, 24 ottobre 1879

Nasce da famiglia contadina. Cresciuto a Meldola, dopo un fugace passaggio in Seminario, arriva tardivamente a diplomarsi come maestro elementare, compagno di corso del più giovane Benito Mussolini, presso il Collegio di Forlimpopoli. Dopo alcuni anni di precariato lavorativo nelle province di Reggio Emilia e Piacenza, decide di abbandonare l’insegnamento e di dedicarsi interamente all’attività politica, tra le fila socialiste. Diventa segretario della federazione di Cesena nel 1910 e l’anno successivo entra nel Consiglio Nazionale dell Confederazione Generale del Lavoro. Trasferitosi a Modena, vi diventa rapidamente il dominus politico, arrivando assommare – durante la Grande Guerra – le cariche di segretario della Camera del Lavoro e della Federazione provinciale. Nel luglio 1917 entra nella Direzione del Partito Socialista Italiano, in quota massimalista, divenendo segretario generale nell’ottobre 1919: estremamente popolare ed assertivo, impone al partito una riconfigurazione in senso verticistico e centralizzatore (anche delle sue strutture locali) del partito. Profondamente affascinato dal leninismo tenta di traghettare la strategia del PSI verso immediata costituzione di Soviet italiani, ma non riuscendo a trovare adeguati consensi, è costretto a rassegnare le dimissioni da segretario generale (febbraio 1920). Dopo aver fondato con Gramsci, Bordiga, Graziadei ed altri la Frazione Comunista in seno al partito socialista, al XVII Congresso Nazionale del PSI (Livorno, 15-21 gennaio 1921), opta per la scissione e la fondazione del Partito Comunista d’Italia, Sezione Italiana della III Internazionale (PCd’I), nel quale divenne membro del Comitato Centrale. Viene eletto deputato nelle elezioni politiche del 1921, e nominato segretario del Gruppo Parlamentare Comunista. Alla presenza del conterraneo Bombacci, il 24 aprile 1921 il PCdI s’installa ufficialmente nel comprensorio forlivese-cesenate, contrapponendosi dopo pochissimo all’apertura dei Fasci di Cesena (15 febbraio 1921) e Forlì (10 aprile 1921). Il 25 aprile, lo stesso Bombacci è obbligato a lasciare Forlì dai fascisti, che lo scortano rudemente alla stazione ferroviaria: durante il tragitto, un giovane militante “rosso” (Senzani Pietro), al grido di «Viva il Comunismo, Viva la Russia, spara da una finestra contro il manipolo di camicie nere, senza tuttavia centrare il bersaglio. In rappresaglia i fascisti malmenano pubblicamente Bombacci, prima di lasciarlo andar via in treno. Il suo nome continua ad aleggiare dentro alla crescente resistenza violenta che i comunisti romagnoli oppongono all’offensiva fascista sul territorio. Dopo la presa di potere fascista, le posizioni movimentiste e massimaliste mantenute in seno al PCd’I – nel quale invece si affermano le correnti ordinoviste (Gramsci, Togliatti, Terracini, …) e settarie (Bordiga) – decretano il rapido eclissarsi dell’astro di Bombacci, che verrà espulso nel 1923 – poi temporaneamente reintegrato su pressioni sovietiche – infine radiato definitivamente per “indegnità politica” nel 1927. Sostentatosi per alcuni anni grazie a sussidi e collaborazione con l’Ambasciata sovietica a Roma, si ritrova a partire dal 1930 in gravi condizioni economiche e famigliari: in particolare a causa delle dispendiose cure richieste dal figlio Wladimiro, inizia a riavvicinarsi al conterraneo e vecchio compagno di Collegio, Benito Mussolini, che decide di aiutarlo, non solo in onore dei vecchi tempi, ma anche per ottenere la soddisfazione di vedere l’abiura ideologica di uno dei massimi esponenti comunisti pre-marcia. Il duce gli procura un impiego presso l’Istituto internazionale per la cinematografia educativa e sovvenziona la fondazione di una rivista di Regime, diretta da Bombacci assieme ad alcuni ex-sindacalisti rivoluzionari. Divenuto alfiere di un mussolinismo interpretato come “rivoluzione sociale del lavoro e della collettività” («Compagni! Guardatemi in faccia, compagni! Voi ora vi chiederete se io sia lo stesso agitatore socialista, il fondatore del Partito comunista, l’amico di Lenin che sono stato un tempo. Sissignori, sono sempre lo stesso! Io non ho mai rinnegato gli ideali per i quali ho lottato e per i quali lotterò sempre. Ero accanto a Lenin nei giorni radiosi della rivoluzione, credevo che il bolscevismo fosse all’avanguardia del trionfo operaio, ma poi mi sono accorto dell’inganno», discorso del 15 marzo 1945 a Genova), aderisce fanaticamente alla RSI. Finisce fucilato il 28 aprile 1945 sul Lago di Como e poi appeso per i piedi a Piazzala Loreto assieme a Mussolini, la Petacci ed altri gerarchi fascisti.

Braschi Giovanni

Mercato Saraceno, 27 febbraio 1891

Nasce da famiglia borghese (commercianti di legname). Sin da giovanissimo è vicino alle associazioni cattoliche giovanili e inizia a distinguersi pubblicamente in occasione delle lotte contadine per il rinnovo dei patti agrari, nel biennio 1911-12. Compiuti gli studi liceali presso il Seminario di Faenza, s’iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, dove entra in contatto con numerosi intellettuali progressisti a vocazione sociale, eredi dell’esperienza “modernista” di Romolo Murri. Si laurea solo nel luglio 1919, quando ha ormai 28 anni, poichè all’entrata in guerra dell’Italia decide di arruolarsi volontario. Fatto prigioniero sulle Dolomiti, quando ha raggiunto i gradi di tenente di fanteria, è rinchiuso a lungo tra Austria e Ungheria, passando anche per il campo di Mauthausen: proprio durante questo periodo, compone un ricco diario, poi pubblicato, con discreta fortuna, nel dopoguerra. Terminato il conflitto e rientrato in Romagna, riprende la sua attività socio-politica, accogliendo pienamente le istanze di Don Luigi Sturzo: è infatti tra i fondatori del Partito Popolare Italiano nel forlivese, di cui diviene Segretario provinciale. Ribadendo il suo impegno verso le questioni dei lavoratori della terra, è anche tra i fondatori della «Rivista Agricola Romagnola», di cui assume subito la direzione. Quando si candida alla Camera per la circoscrizione bolognese-romagnola, nel 1921, ha un curriculum che si estende pure al Segretariato della Federazione contadina e al comitato direttivo nazionale della Confederazione Generale del Lavoro. Piuttosto popolare conquista facilmente la XXVI e la XXVII (tornata del 1924) legislatura. Imperturbabilmente esposto alla sinistra del PPI, è fieramente antifascista sin dai primordi del 1919: è per questo motivo spesso in contrasto interno con quelle forze cattoliche romagnole che – a macchia di leopardo sul territorio – offrono intermittenti sponde alle “camicie nere” in funzione anti-socialista o anti-repubblicana. Numerose volte oggetto di aggressioni squadriste nei primissimi anni Venti, riesce ad evitare violenze estreme – anche in ragione del minoritario peso specifico detenuto dal PPI nel forlivese-cesenate – e a mantenersi presidio di una opposizione, almeno ideale, all’ascesa mussoliniana. A seguito del famigerato discorso del 3 gennaio 1925, con il quale l’autoproclamato duce “chiude il Parlamento” ed impone il Regime dittatoriale, Braschi si ritira a Forlì: dichiarato decaduto dalla carica parlamentare nel 1926, è oggetto fino a tutto il 1927 di continui attacchi (tra i più gravi, la devastazione del suo studio d’avvocato e l’incendio della casa) volti a ridurlo al silenzio. Torna alla vita pubblica solo alla caduta del Regime fascista, schierandosi naturalmente con le forze democratiche: con l’instaurazione della RSI, è arrestato dalla polizia nazi-fascista il 2 dicembre 1943. Infine reputato non materialmente pericoloso, viene scarcerato agli inizi del 1944: fuggito verso Nord, viene presto membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, in rappresentanza della neonata Democrazia Cristiana (DC). A Paese liberato, diventa Consigliere comunale per la DC a Forlì, poi si candida alle elezioni del 2 giugno 1946 per l’Assemblea Costituente: eletto ed attivo nella Terza Commissione per l’esame dei disegni di legge, nel 1948 è nominato Senatore di diritto nella I Legislatura (1948), carica che manterrà sino alla morte (4 gennaio 1959). A livello governativo della Repubblica, ha ricoperto i ruoli di Sottosegretario alle Finanze (con delega ai danni di guerra) nel De Gasperi III (febbraio-maggio 1947) e di Ministro delle Poste e Telecomunicazioni nel Segni I (1955-1957).

Comandini Ubaldo

Cesena, 25 marzo 1869

Nasce a Cesena da famiglia di fortissime tradizioni risorgimentali (suo zio Federico era stato tra i difensori della Repubblica Romana). Cresciuto in una granitica fede repubblicana, si laurea in Giurisprudenza a Bologna nel 1891, abbinando sin da subito un’intensa attività politica alla professione di avvocato. Il movimento repubblicano era d’altronde in pieno fermento organizzativo (si sarebbe composto in partito nell’aprile 1895) e la fanatica determinazione di Comandini ne fece rapidamente uno dei più autorevoli esponenti in Romagna, che restava il territorio più importante a livello nazionale per gli ideali mazziniani. Eletto nel 1892 consigliere comunale di Cesena, diviene assessore alla Pubblica Istruzione. Raggiunto un ruolo di peso nella Massoneria locale (1899), Comandini inizia nel 1900 la sua vera scesa politica, sviluppando innanzitutto l’iniziativa in campo sociale, con faticose campagne tra i mezzadri e i braccianti impegnati nelle lotte per conquistare migliori patti colonici. Nel giugno 1900, riconquista il collegio elettorale di Cesena ai repubblicani dopo otto anni di prevalenza liberale. Alla Camera è il più giovane deputato del gruppo repubblicano, di cui viene nominato segretario. Confermato deputato per le successive tre legislature, da Roma Comandini continua ad occuparsi direttamente delle vicende romagnole. L’impegno da lui profuso nelle campagne cesenati porta ad esempio, nel novembre 1901, alla costituzione della Fratellanza dei contadini e della Federazione dei braccianti, con oltre mille soci ciascuna. Il successo di questa operazione d’espansione porta inevitabilmente all’elevazione della competizione “popolare” con i socialisti, testimoniata da clamorose “rotture” nei Congressi regionali dei lavoratori della terra, e finanche da sanguinosi scontri in tutta la Romagna, parzialmente ricomposti solo a seguito della decisione della sezione cesenate – controllata dai repubblicani – di distaccarsi dalla Camera provinciale del lavoro di Forlì, in mano ai socialisti (2 novembre 1902). Sempre nel 1902 i repubblicani riconquistano il Comune di Cesena: con il radicamento del partito repubblicano nell’amministrazione locale e nelle organizzazioni economiche vengono così raggiunti gli scopi che Comandini si era proposto accingendosi all’opera di rinnovamento del partito. Tutto ciò conseguito, dirige ogni suo interesse professionale e politico verso Roma. Riconfermato ancora deputato per il collegio di Cesena (elezioni del 1904 e del 1909), ricopre a lungo il ruolo di Presidente del gruppo parlamentare del Partito repubblicano italiano. Quando, nell’agosto 1914, un gruppo di deputati del partito repubblicano presenta una mozione interventista, Comandini – insieme con Giuseppe Gaudenzi, deputato repubblicano di Forlì – si dissocia dalla posizione ufficiale del partito, in considerazione principalmente della contrarietà delle masse lavoratrici alla guerra. Modifica tuttavia la sua visione nel giro di alcuni mesi, tanto da arruolarsi volontario assieme ai figli ventenni, una volta aperte le ostilità da parte italiana. Dal giugno 1916 all’ottobre 1917 fa parte del ministero Boselli come ministro senza portafoglio, occupandosi di assistenza di guerra: pur caduto il Gabinetto, resta attivo sino a Vittorio Veneto come Commissario generale per la propaganda. Nel complicato indomani del conflitto, sottoposto a critica anche dall’interno del suo partito, decide di accogliere le insistenze del suo entourage cesenate e si dimette dal Governo nel febbraio 1919.Pur amareggiato, nel novembre 1919 accetta una nuova candidatura alle elezioni politiche, ma subisce una clamorosa sconfitta che lo convince a non ripresentarsi nelle successive elezioni del 1921. Nel giugno 1920, prende parte a Roma al Congresso per il rinnovamento, nel quale il movimento dei combattenti cerca di darsi una piattaforma politica, ma la sua attenzione è assorbita soprattutto dalla recrudescenza in Romagna delle ostilità tra socialisti neutralisti e repubblicani interventisti, i quali alla luce dei rispettivi “totem” (la Rivoluzione d’Ottobre e la Vittoria nella Grande Guerra) si stanno liberando ad una feroce resa dei conti. In tale ribollente situazione, macchiata da multipli omicidi e da una retorica sempre più sanguinaria, Comandini interpreta l’insorgente fascismo come un fattore di utile complemento, in chiave patriottarda ed anti-marxista, affascinato anche dalle presunte tendenze anti-monarchiche di Mussolini. Imponendo allora al repubblicanesimo cesenate un atteggiamento non ostile, è tra i firmatari a Ravenna, il 28 luglio 1922, di un patto di pacificazione con i fascisti, che contribuirà de facto a sdoganare la decisiva offensiva delle squadre di Italo Balbo contro il versante adriatico della Romagna. Giunto il fascismo al Governo, la posizione di Comandini inizia a farsi particolarmente difficile, come testimoniato dal suo tormentato rifiuto all’invito rivoltogli da Mussolini ad entrare nel suo primo Gabinetto. Le sue scelte nelle concitate settimane che precedono la Marcia su Roma, ne determinano a cose fatte una progressiva emarginazione rispetto al direttorio nazionale del partito repubblicano: Comandini opta per dunque per l’incredibile scissione, costituendo il 22 gennaio 1923, naturalmente a Cesena, la Federazione repubblicana autonoma delle Romagne e delle Marche. Ritrovatosi presto in un cul de sac operativo, morale e politico, finisce per ricredersi sul fascismo, esponendosi in pubblica condanna a seguito del delitto Matteotti, pochi mesi prima di morire, a Roma il 1° marzo 1925, per un attacco di trombosi cerebrale.

Gaudenzi Giuseppe

Terra del Sole, 1872

Nasce nel 1872 a Terra Del Sole, allora facente parte della Toscana, da famiglia piuttosto benestante. Compie gli studi a Firenze ma si dimostra precocemente attivo nella politica romagnola: ancora liceale, è già tra i massimi promotori della Società Operaia Repubblicana “Aurelio Saffi” di San Varano (frazione rurale di Forlì). Il 26 luglio 1890, fonda il settimanale “La Romagna” che si attesta su posizioni di mazzinianesimo intransigente e opera sin da subito quale “organo riformatore” di un movimento repubblicano entrato in decisa crisi dopo il “tradimento filo-monarchico” di Alessandro Fortis (1888) – fin lì massima autorità parlamentare di area mazziniana – e la morte di Saffi (1890). Il 30 aprile 1894 diventa Presidente del Circolo Giuseppe Mazzini di Forlì, il più importante d’Italia per via della sua influenza sull’intero movimento, e anche segretario della Consociazione Romagnola, dal cui Congresso (24 giugno 1894) riesce ad ottenere l’approvazione di un progetto di riordinamento organizzativo, volto a superare le fratture interne tra “astensionisti” e “parlamentaristi”, attraverso la costituzione del Partito Repubblicano Italiano, legittimato a trovare una linea unitaria (ma anche strumento necessario ad aggirare il decreto di scioglimento, ingiunto dalla Prefettura di Forlì alla Consociazione Romagnola, accusata secondo le leggi anti-anarchiche crispine di sovvertire l’ordine sociale). Il 21 aprile 1895, viene fatto nascere il PRI: Gaudenzi ne è il primo segretario nazionale e il suo giornale, “Il Pensiero romagnolo”, fondato nell’agosto 1894 dopo la scomparsa de ”La Romagna”, è eretto ad organo ufficiale del Partito. Sempre nel 1895, è eletto per la prima volta in Consiglio comunale di Forlì (in una lista concordata coi Comitati popolari), ottenendo la conferma nel 1898: in questo anno, marchiato dai Moti per il pane e dalle conseguenti repressioni governative, Gaudenzi s’impone ancor di più quale riferimento nazionale del repubblicanesimo, in quanto tra i pochissimi a scampare l’arresto o la fuga all’estero. L’intero peso dello scompaginato PRI posa sulle sue spalle, tanto che la sede centrale del partito è nuovamente trasferita (da Milano) a Forlì, da cui per un certo periodo sarà redatta anche la comunicazione ufficiale per l’intero Paese (al ”Pensiero romagnolo” viene aggiunto il sottotitolo ”Il Popolo sovrano”, per le edizioni destinate al resto della Penisola). Con il rientro nella normalità politica, la città di Forlì, così come gli altri grandi centri della Romagna, è tra le prime in Italia a sperimentare una amministrazione comunale a guida repubblicana (1901), raggiunta anche grazie ad un accordo – in chiave d’interventismo popolare e di tutela delle fasce sociali più deboli – coi socialisti, garantito proprio da Gaudenzi, che si ritaglia inizialmente il ruolo di Assessore, per poi passare nelle rinnovate consiliature successive alla funzione di Prosindaco (dal 1910). Segno massimo di questa intesa è la fondazione della Camera del Lavoro di Forlì (1901), retta congiuntamente da repubblicani e socialisti. Gaudenzi è un ottimo oratore, sa parlare alle corde profonde di operai e contadini che rivendicano finalmente un posto nello spazio pubblico, ha un discreto rapporto col mondo socialista (al punto da impegnarsi affinchè le organizzazioni sindacali repubblicane aderiscano alla Confederazione generale del lavoro e alla Federterra, nel 1908), e può intestarsi molto dei massicci interventi infrastrutturali e delle inedite forniture di servizi primari poste in campo dall’Amministrazione repubblicana, soprattutto tra il 1901 e il 1909. Tutto ciò gli dischiude la strada verso il Parlamento: nel 1904 diventa deputato, strappando ai liberali un loro storico seggio, riuscendo nella rielezione nella tornata 1909. Mantenendosi intransigente rispetto alla pregiudiziale anti-monarchica, giura “fedeltà alla Patria e al Popolo”, invece che alla Corona. Malgrado il suo fortissimo ascendente locale, si rivela impotente di fronte all’incrinarsi dei rapporti tra repubblicani e socialisti romagnoli (la Camera del Lavoro di Forlì, nel 1911, vede la scissione tra le due componenti), che si esemplifica a Forlì nella sfida che Benito Mussolini, in quel momento leader socialista, gli porta con acredine per la carica di deputato nelle elezioni politiche 1913. Gaudenzi riesce a spuntarla, ma il terreno sotto i suoi piedi inizia realmente a scottare: faticosamente da Roma riesce a contenere le derive insurrezionali dei suoi durante la “Settimana Rossa” del 1914, poi è costretto ad accettare suo malgrado – lui neutralista ed anticolonialista – la scelta interventista del PRI nella Prima Guerra mondiale. Alla fine del conflitto, la prospettiva nazionale è piuttosto cambiata, come gli testimonia l’inaspettata sconfitta alle elezioni politiche del 1919, che lo privano del seggio parlamentare. Riesce tuttavia a conservare la guida del Comune di Forlì: solo idealmente rivoluzionario, contrario alla violenza politica e rapidamente scivolato in minoranza nel movimento repubblicano per via del suo fiero antifascismo, si dimostra impotente nell’esplodere degli scontri in Romagna. S’illude vanamente di aver contribuito a porre termine ad una parte delle violenze, accettando (sempre tra mille dubbi) di sottoscrivere il patto di pacificazione con i fascisti (luglio 1922): il 30 ottobre dello stesso anno, è costretto alle dimissioni – assieme alla sua giunta – dalle camicie nere piombate in municipio sulla scia emotiva della Marcia su Roma. Nel 1924, dopo il delitto Matteotti, torna ad assumere “ad interim” la segreteria politica del PRI, che conserva per tutta l’esperienza dell’Aventino e fino all’ultimo congresso del partito, tenutosi nel maggio 1925. Dopo il consolidamento della dittatura fascista, con le leggi fascistissime, si ritira a vita privata nella Capitale, tenuto sempre sotto stretta sorveglianza. Ottenuto il permesso di rientrare nella sua Romagna, muore da esule in patria il 10 luglio 1936, nel suo podere di Pievequinta (frazione rurale di Forlì).

Macrelli Cino

Sarsina, 21 gennaio 1887

Nasce a Sarsina il 21 gennaio 1887, da famiglia di tradizioni mazziniane e garibaldine. Laureatosi in Giurisprudenza a Bologna, oltre all’attività di avvocato penalista, si avvia alla politica tra le fila di Partito repubblicano italiano (PRI), arrivando a dirigere il giornale dei repubblicani di Cesena, Il Popolano, nel 1911. Sempre nel 1911, è attivamente impegnato nelle manifestazioni che repubblicani, socialisti e anarchici romagnoli organizzano contro la guerra di Libia, entrando poi a far parte del collegio di difesa di Pietro Nenni, arrestato e processato – assieme al giovane “capopiazza” socialista forlivese, Benito Mussolini – per i disordini scoppiati durante lo sciopero generale proclamato in opposizione al conflitto. Negli anni seguenti, Macrelli assume un ruolo sempre più rilevante nella vita politica cesenate, supportato anche dalla sua iniziazione massonica (Loggia Rubicone): assessore comunale, consigliere provinciale, membro della Congregazione di carità e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Fervente sostenitore dell’entrata nella Prima guerra mondiale, fonda e diventa Presidente dei Fasci interventisti di azione rivoluzionaria di Cesena (febbraio 1915), smarcandosi così dai due più illustri leader repubblicani romagnoli, U. Comandini e G. Gaudenzi, che hanno inizialmente delle perplessità circa il coinvolgimento delle fasce popolari italiane. Arruolatosi volontario, malgrado seri problemi alla vista, nel giugno 1915 parte con l’11° Reggimento fanteria insieme al fratello Edgardo (caduto poi l’8 agosto sul Podgora). Elevato ad aspirante ufficiale, viene ferito ad una gamba il 23 ottobre, catturato ed internato nel campo di concentramento per prigionieri di guerra di Mauthausen, rimanendovi fino al novembre 1918. A guerra conclusa, torna a Cesena dove riprende subito a far politica attiva, proponendosi quale referente del reducismo: nell’aprile 1919, è infatti uno dei fondatori della sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti (ANC). Quando nel 1921 l’uomo forte del repubblicanesimo cesenate, Ubaldo Comandini, decide di non ricandidarsi per lo scranno parlamentare, è a Macrelli – ormai dotato di discreta notorietà – che viene chiesto di subentrare. Vincitore nel collegio di Ravenna (elezioni politiche del 15 maggio 1921), in qualità di deputato viene nominato u membro della Commissione permanente Affari di giustizia e culto. Pur trasferitosi a Roma, Macrelli continua a mantenere un forte controllo sulle vicende cesenati, grazie anche all’intesa con Comandini: dentro alle tormentate vicende del repubblicanesimo post-bellico – lacerato tra nuove pulsioni ultranazionalistiche tese a difendere ad ogni costo il sacrificio della “Vittoria” e vecchie pulsioni collettiviste, rinverdite dalla fresca epopea della Rivoluzione Sovietica – Macrelli si schiera con Comandini nel filone del repubblicanesimo non ostile al nascente fascismo, tanto da risultare tra i più convinti firmatari del Patto di Pacificazione con le camicie nere romagnole (28 luglio 1922). Quando tuttavia il crescere delle violenze fasciste e, soprattutto, la salita al governo di Mussolini dopo la Marcia su Roma, fa toccare il punto di rottura all’interno del PRI – si veda la scissionista Federazione autonoma delle Marche e della Romagna, guidata da Comandini – Macrelli non esita a smarcarsi dal suo mentore. Nel 1923, insieme con Pacciardi e Rossetti, fonda Italia libera, un’organizzazione antifascista di ex combattenti, collaterale al PRI. Rieletto alla Camera nel 1924 (Circoscrizione dell’Emilia), al momento del rapimento di Giacomo Matteotti è Commissario della Giunta per le elezioni: da questa posizione, partecipa da dirigente alla secessione dell’Aventino, come rappresentante del PRI. Dichiarato decaduto dalla carica di deputato (9 novembre 1926), Macrelli si rende latitante: condannato in contumacia a quattro anni di confino dalla commissione provinciale di Forlì, si costituisce a Roma l’11 febbraio 1927, dopo essere riuscito a negoziare di trascorrere il confino nella Capitale, così da poter in qualche modo riprendere una qualche attività lavorativa. Il 9 aprile 1927 il confino è commutato in ammonizione, con obbligo di dimora. Un anno dopo, decade anche l’ammonizione, in virtù di un allontanamento totale dalla militanza politica, che negli anni Trenta gli consente di passare gradatamente dalla categoria dei sovversivi schedati passò a quella dei sovversivi comuni. In realtà, Macrelli riesce a mantenere qualche sotterraneo contatto con l’antifascismo clandestino, tanto che nel febbraio 1943 entra nella rete dell’Unione lavoratori italiani, che apre collegamenti e vie di salvataggio con i generali inglesi, soprattutto in Romagna. Già dal 26 luglio 1943 riprende una piena attività politica, tenendo discorsi durante le manifestazioni popolari e ristabilendo i canali con la dirigenza romana del PRI, di cui torna a comporre la direzione nazionale del partito: svolge soprattutto azione di coordinamento tra le formazioni repubblicane, il Comitato di liberazione nazionale (CLN) e il comando militare. A guerra finita, nel 1946 viene eletto all’Assemblea costituente, nel collegio di Bologna. Impegnato principalmente sui problemi della giustizia e delle autonomie locali – secondo i principi federalistici alla Cattaneo – è ministro senza portafoglio nel Governo De Gasperi II (13 luglio 1946 – 18 gennaio 1947), poi senatore di diritto nella I legislatura repubblicana, ottenendo la presidenza della commissione Lavoro, emigrazione e previdenza sociale. Nel 1948 è eletto sindaco di Cesena, ma dimissiona un anno dopo, a causa dei suoi impegni parlamentari. Nella II legislatura torna alla Camera, eletto nel collegio unico nazionale e, dal marzo 1954 fino alla fine della legislatura, è vicepresidente dell’assemblea. Eletto nella direzione nazionale del PRI sin dal XIX congresso nazionale (febbraio 1947), vi rimane fino alla morte. Dal 1951 al 1959 è direttore de La Voce repubblicana.

Nel 1958 è rieletto alla Camera (Circoscrizione di Bologna) ed entra anche come rappresentante all’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa. Nel conflitto che si apre nel PRI circa l’apertura a sinistra, Macrelli aderisce all’opzione innovativa, legittimandola quale coerenza con l’insegnamento mazziniano. A testimonianza del peso della sua posizione nel partito, entra con Ugo La Malfa, nel Governo Fanfani IV – alba del centro-sinistra – nel quale, dal 1962, è ministro della Marina mercantile. Nel 1963, grazie a un accordo tra Democrazia cristiana e PRI, è eletto al Senato nel collegio di Ravenna, ma muore poco dopo (25 agosto 1963) nella sua Cesena.

Nanni Torquato

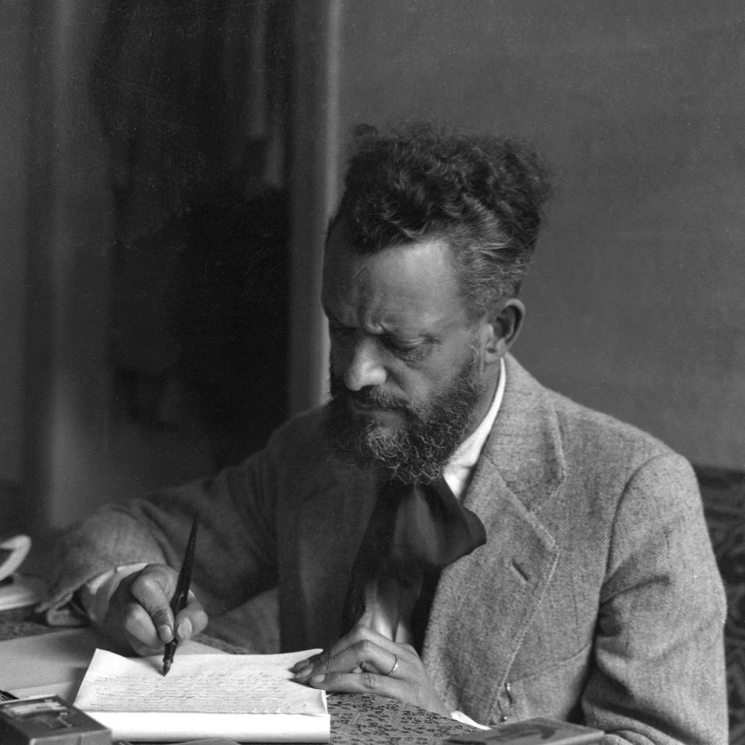

Santa Sofia, 4 febbraio 1888

Nasce a Santa Sofia il 4 febbraio 1888, da buona estrazione familiare. Avvocato e giornalista, si iscrive giovanissimo nel Partito socialista, che ai primi del Novecento sta diventando egemonico nell’Appennino della Romagna Toscana. Nel 1906 rappresenta la sezione di Santa Sofia – da lui presieduta – al congresso nazionale socialista di Roma, e dallo stesso anno risulta schedato al Casellario politico centrale. Comincia a farsi un nome dal 1909, con particolare riferimento alla battaglia anticlericale, quale corrispondente de L’idea socialista, organo della federazione socialista forlivese, e direttore de La scopa, la cui testata viene modificata dal 1911 in La fonte, quindicinale di cultura politica ed educativa. Intimo amico di Benito Mussolini (come testimoniato dal fitto epistolario che i due si scambiano tra il 1909 e il 1915), ne ripercorre, in qualche modo, tardivamente i passi, dandosi alla propaganda socialista all’estero, soprattutto in Svizzera, dove durante un giro di conferenze fra gli emigranti italiani (maggio 1910), ha modo di conoscere e di stringere sodalizio con con quel Giacinto Menotti Serrati che era stato mentore di Mussolini, esule dieci anni prima. Nel 1911 entra nel Consiglio comunale di Santa Sofia, conquistato l’anno prima dai socialisti, divenendone quindi sindaco nel marzo 1912. Da questo momento, e fino all’entrata in guerra dell’Italia, Nanni si spende in uno sfiancante attivismo che unisce alle cariche amministrative (viene rieletto sindaco nel 1914), l’impegno giornalistico (nel novembre 1912, in occasione del conflitto greco-turco, parte al seguito della spedizione organizzata da Ricciotti Garibaldi, come corrispondente di guerra del Giornale del Mattino di Bologna), e la propaganda politica (già direttore del quindicinale socialista La Fiaccola, segue Mussolini che lascia la mansione di direttore del forlivese La lotta di classe per assumere la guida del nazionale L’Avanti!, con sede a Milano). Dal 1913 risulta iscritto alla massoneria. Lo scoppio del Primo conflitto mondiale lo trova su canoniche posizioni anti-militariste (ribadite dalla partecipazione alle agitazioni romagnole della “settimana rossa”), ma col progredire dei mesi si sposta sempre più decisamente su di un sentire interventista, ricalcando anche qui il percorso aperto da Mussolini: nel 1915 diventa condirettore (assieme a Guido Bergamo e Maria Rygier) de La riscossa, giornale di battaglia interventista, radicato a Bologna – dove conosce Leandro Arpinati, anch’egli romagnolo di Civitella, passato dall’anarchismo all’interventismo – ed inizia a collaborare con Il Popolo d’Italia di Mussolini. E’ proprio nel 1915, che Nanni pubblica, per i tipi de La Voce, l’opuscolo ”Benito Mussolini”, prima biografia in assoluto mai realizzata sul futuro duce dittatore. Riformato, trascorre gli anni bellici fra impegni amministrativi e attività pubblicistica (particolarmente come corrispondente di guerra del Giornale del Mattino). Isolato dal partito per la scelta interventista – vi rientra ufficialmente solo nel 1922 – Nanni tuttavia non si allontana mai ideologicamente dal socialismo, cui rimane fedele nonostante l’eterodossia della sua posizione e la manifesta amicizia con Mussolini e Arpinati. In tale curiosa posizione, riesce comunque a farsi eleggere, nel dopoguerra, nel Consiglio provinciale di Firenze come indipendente nella lista socialista che rappresentava la Romagna toscana, e a farsi confermare ancora una volta quale sindaco di Santa Sofia (1920), nella cui veste si trova a dover far fronte a pesanti attacchi contro la sua persona e il suo operato amministrativo, da parte della stampa fascista fiorentina. Durante la marcia su Roma viene sequestrato da una banda di squadristi fiorentini (capeggiati da quell’Amerigo Dumini poi rimasto alle cronache quale autore del delitto Matteotti) che – probabilmente all’insaputa di Mussolini – lo conducono prigioniero a Rocca San Casciano: prima che la situazione degeneri in esiti mortali, viene liberato in maniera rocambolesca dal gruppo armato guidato da Arpinati (divenuto nel frattempo Ras di Bologna), dopo un accesso scontro fisico con le camicie nere toscane. Nanni rimane così tanto impressionato dall’accadimento, da legarsi visceralmente ad Arpinati, rimanendogli fedele per tutta la vita e condividendone, pur nella diversa scelta di campo, i destini politici ed esistenziali, sino alla morte. Con lo stringersi della morsa del potere fascista, Nanni si dedica soprattutto all’elaborazione di opere di esposizione del suo pensiero, che mira (utopisticamente) a cercare spazi di residua agibilità per gli ideali socialisti: nel 1924 pubblica Bolscevismo e fascismo al lume della critica marxista, in cui individua possibili linee di incontro fra le due ideologie su un comune terreno anti-borghese; nel 1927 fa uscire Leandro Arpinati e il fascismo bolognese, biografia laudativa dell’amico gerarca, di cui appoggia incondizionatamente l’azione e le realizzazioni fasciste, che finisce per essere tolta dalla circolazione per volere dello stesso Mussolini. Protetto per quanto possibile da Arpinati (che gli farà avere alcuni incarichi dirigenziali nel parastato, per aiutarlo economicamente) finché questi fu in auge, nel 1933 è tuttavia trascinato nella sua caduta. Mandato al confino a Lanusei e poi al domicilio coatto a Partina (Arezzo), riesce a rientrare a Santa Sofia solo a fine 1934 tornò a Santa Sofia, dove è costretto a ritirarsi a completa vita privata. Con la caduta del fascismo, vede riconosciuto il suo antico prestigio politico – tiene il comizio in piazza a Santa Sofia il 25 luglio 1943 – e assume un ruolo attivo nella Resistenza in Appennino forlivese. Fino a tutta la primavera 1944, si prodiga nelle reti di salvataggio a favore di alti ufficiali inglesi prigionieri di guerra (fra cui i generali Philip Neame, Denis O’Connor e il maresciallo dell’aria Owen Tudor Boyd), liberati dopo l’8 settembre da un campo di prigionia vicino a Firenze, riparati a Camaldoli e quindi nascosti in località montane dell’alta valle del Bidente, sopra Santa Sofia, sotto la sua tutela. I prigionieri, oltre una trentina, vengono messi in salvo con un avventuroso piano di fuga via mare, cui prendono parte tutte le forze della Resistenza della zona. Instauratasi pienamente la Repubblica Sociale, Nanni diventa inevitabilmente oggetto di persecuzioni: dopo essere sfuggito a svariati tentativi di assassinio (tramite irruzioni armate nella sua casa), decide nel marzo 1944 di riparare a Malacappa (Bologna), ospite della grande tenuta Arpinati che qui si è ritirato a vita privata dopo l’epurazione dalle gerarchi fasciste. Proprio qui, Nanni trova la morte il 22 aprile 1945, mentre tenta di fare scudo con il proprio corpo all’attacco di un gruppo di partigiani della 7a GAP, che memore del violento passato squadrista di Arpinati (nonché di Podestà di Bologna), sono giunti a regolare brutalmente i conti.

Santarelli Mario

Forlì, 3 aprile 1894

Nasce a Forlì il 3 aprile 1894 e già nel settembre 1911 è in prima linea per i moti cittadini contro la guerra di Libia. Arruolatosi volontario per la Grande Guerra, parte per il fronte col primo scaglione di romagnoli, il 18 luglio 1915: si congeda con il grado di capitano di complemento e una medaglia di bronzo. Nel tormento del dopoguerra, Santarelli si distingue quale deciso simpatizzante della rude politica di Mussolini: come altri repubblicani romagnoli, Santarelli è attratto non tanto e non solo dall’invettiva “veterana” e “reducista” contro il neutralismo socialista, ma soprattutto dalla prospettiva economicamente radicale ed ideologicamente anti-monarchica del primo fascismo sansepolcrino. Quando Benito Mussolini deve tenere il suo primo discorso pubblico elettoraledi fronte ad una piazza milanese in schiacciante preponderanza socialista, è un gruppo di giovani repubblicani forlivesi, guidati proprio da Santarelli, che si mobilita per fungere da guardia del corpo del futuro Duce (discorso di Piazza Belgioioso, 10 novembre 1919). Organizzatore dei reduci di guerra, Santarelli viene eletto consigliere comunale di Forlì nelle amministrative del 10 ottobre 1920. Ricopre tale carica quando la lotta fra socialisti e repubblicani tocca il suo punto di rottura, con i fatti di Arpineto di Civitella di Romagna (aprile 1921). E’ sulla scorta emotiva di tale tragedia, che Santarelli si pone alla testa di una sequenza di rappresaglie vandaliche e di assalti armati che i repubblicani forlivesi vanno ad operare – trovando spesso il supporto di camicie nere emiliane che sfruttando il contenzioso per aprirsi una strada anche in una Romagna fin lì poco sensibile all’insediamento fascista – dall’Appenino alla pianura (Civitella, Pievequinta, Vecchiazzano) tra il 22 aprile e l’8 maggio 1921 (in quest’ultima data, a Vecchiazzano, una sparatoria tra un camion di fascisti accompagnati da qualche repubblicano e militanti “rossi”, ci rimetterà la vita il comunista Domenico Gatta). E’ l’esordio delle «Avanguardie repubblicane» sorta di formazione paramilitare avente il compito della difesa dei circoli, delle organizzazioni, degli uomini del partito e infine della propaganda repubblicana: questi gruppi, distinguibili dalla camicia rossa, dimostrano la loro capacità di reazione violenta (dentro all’avvitarsi della pseudo guerra civile post-bellica) soprattutto negli scontri di Forlimpopoli nell’agosto 1921: una sparatoria avviata da socialisti e i comunisti che si conclude con 2 morti (il comunista Pietro Calboli e il repubblicano Luigi Ranieri), un ferito grave (il carabinieri Francesco Remigi) e 16 feriti di medio-grave entità. Concentrate allo spasimo nella lotta senza quartiere contro i social-comunisti, le Avanguardie repubblicane mantengono fin oltre la Marcia su Roma, posizioni di netta vicinanza al fascismo, manifestando con ciò una profonda divergenza autonomista rispetto alle direzioni generali del PRI. Malgrado all’indomani della Marcia su Roma, le camicie nere impongano con la forza del dimissioni della Giunta repubblicana alla guida del Comune, il grosso degli ex-combattenti forlivesi (in massima parte di sentire mazziniano), e di conseguenza le Avanguardie, restano partecipi di una mobilitazione filo-mussoliniana, nell’aberrata illusione che il duce possa in quale modo rappresentare un eterodosso strumento di abbattimento dell’istituzione sabauda in Italia. Quando l’equivoco si smonta e la speranza si dissolve definitivamente (l’ultimo atto di questa innaturale intesa può essere ravvisato nelle festose accoglienze riservate a Mussolini, durante la sua prima visita ufficiale a Forlì da Capo del Governo, il 15 aprile 1923), l’ala dura del repubblicanesimo romagnolo (la frangia di Santarelli, ma anche il microcosmo gravitante attorno ad Aldo Spallicci) si trasforma subito nell’ultima trincea resistenziale alla “fascistizzazione” della Romagna, trovando proprio nella Sezione combattenti una residua roccaforte operativa. I repubblicani forlivesi (ancora dominanti in tutte le articolazioni cittadine e addirittura prevalenti, su scala urbana, nelle elezioni a listone, fin tanto che esisteranno) passano allora dallo status di compagni di ventura (in nome del reducismo bellico e della crociata anti-bolscevica) al rango di nemici cui spezzare le reni. L’irreversibile punto di rottura giunge il 3 dicembre 1923, quando – a Forlimpopoli – uno scontro armato provoca tre morti: i repubblicani Giovanni Artusi e Carlo Roncucci, colpiti dal pugnale dello squadrista Anselmo Melandri, il quale, a sua volta, viene freddato dalle revolverate di un altro repubblicano, Vincenzo Monti. I fascisti reagiscono devastando i circoli e delle organizzazioni economiche repubblicane (al grido di: «Olio, petrolio, benzina, manganelli per dare alla Repubblica di Mario Santarelli»). Il culmine viene raggiunto occupando il fondamentale Circolo Mazzini, trasformato in camera ardente delle spoglie del caduto, la camicia nera Anselmo Melandri. Il Comune, nelle mani fasciste dal novembre 1922, si costituisce moralmente al solo fianco del morto fascista. Al contrario, le esequie di Artusi e Roncucci dovranno essere tenute, praticamente, in forma clandestina. Malgrado la sua persistente predominanza cittadina è l’inizio della fine per il PRI a Forlì: il successivo 9 dicembre 1923, viene assassinato in pieno centro il diciottenne repubblicano Giovanni Arfelli, i cui funerali vengono improvvisamente sospesi per ordinanza del Prefetto. A reazione di profondo sdegno, una spontanea ed imponente colonna di donne d’area mazziniana si ammassa in Piazza Saffi, all’epoca sede della Prefettura, finendo duramente manganellata da un insieme di Carabinieri e milizia fascista. Sarà l’ultimo atto di insubordinazione popolare contro la fascistizzazione violenta della società: per assistere ad una nuova manifestazione di donne forlivesi occorrerà aspettare addirittura il 27 marzo del 1944, quando le operaie delle fabbriche forlivesi scesero in piazza per salvare la vita a 10 giovani renitenti alla leva, che si erano sottratti all’obbligo di presentarsi per combattere dalla parte della Repubblica Sociale Italiana, e che rischiavano di seguire la sorta di cinque ventenni fucilati, per le stesse ragioni, il 24 marzo precedente. Con l’aperta svolta apertamente dittatoriale, i piccoli spazi di dissidenza che il repubblicanesimo forlivese aveva saputo difendere, vengono infine soppressi: nel 1926, Santarelli è costretto ad abbandonare ogni carica pubblica, mentre Spallici viene defenestrato dalla Sezione Combattenti e costretto al domicilio coatto in Milano. All’isolamento politico si somma la costrizione in casa per malattia. Alla fine degli anni ‘20, Santarelli è ridotto ad un mero, benchè attento, osservatore delle vicende cittadine. Muore il 27 aprile 1930, ad appena 36 anni, nel silenzio generale, appena rotto dalle parole commosse apparse sulla rivista folcloristico-regionalista La Piè, ancora tenacemente diretta da Spallicci (sarà soppressa d’autorità due anni dopo).

Sozzi Gastone

Cesena, 8 marzo 1903

Nasce a Cesena l’8 marzo 1903 da una famiglia di umile estrazione (padre operaio fornaio e madre bracciante agricola), particolarmente attiva nelle file massimaliste del Partito Socialista Italiano: Seguendo le orme dei genitori, si iscrive appena quindicenne alla Federazione giovanile socialista, iniziando a concretizzare la militanza nelle redazioni degli organi giornalistici di partito: la Lotta di Classe di Forlì e Spartaco di Cesena. Impostosi per “pedigree” e per solerzia tra i leaders emergenti, è tra i fautori di quella transizione in blocco della sezione giovanile socialista romagnola nel nascente Partito Comunista d’Italia (1921). Nella nuova formazione si mette sin da subito in mostra per la sua intensa attività di propaganda, ma soprattutto come organizzatore di gruppi di difesa proletaria contro lo squadrismo fascista, nel più vasto quadro della particolare confluenza delle Guardie Rosse nate durante il Biennio Rosso dentro alla struttura paramilitare degli Arditi del Popolo. Il 27 luglio 1922, nelle concitatissime ore che preparano l’offensiva squadrista lanciata (a prefigurazione della futura Marcia su Roma) dal ferrarese Italo Balbo in direzione di Ravenna e della riviera forlivese, un gruppo misto di comunisti e anarchici tende un agguato al gruppo delle camicie nere bolognesi, che si erano ammassate a Cesenatico in attesa del segnale di attacco: il segretario bolognese del Partito Nazionale Fascista, Clearco Montanari, viene ucciso, mentre il Ras di Bologna, il romagnolo Leandro Arpinati, resta ferito. Il giorno appresso, “scortata” dalla firma di un Patto di Pacificazione tra fascisti e repubblicani, si avvia la realizzazione dell’occupazione di Ravenna e della striscia di comuni andanti da Cesenatico a Savignano sul Rubicone. Tra gli accusati dell’omicidio c’è anche Gastone Sozzi, che fugge a Torino, dove trova protezione presso l’Ordine Nuovo di Gramsci e dove ha modo di prestare i suoi servigi di esperto combattente armato anti-fascista. Anche per tutelarne la sicurezza, viene poi spedito – assieme ad altri militanti – dal Partito Comunista d’Italia (PCd’I) in Unione Sovietica: qui, a Mosca e Leningrado, segue corsi di preparazione politico-militare (in particolar modo all’Istituto “Tolmaciov”, da cui esce come capo del gruppo degli studenti italiani). Durante la permanenza in Unione Sovietica, Sozzi scrisse alcune lettere al fratello Sigfrido, nelle quali trovano riflesso le lotte all’interno della dirigenza del PCUS contro i trotzkisti, il contenuto teorico-politico dei corsi da lui frequentati, i giudizi critici della propaganda sovietica e internazionalista contro i bordighiani italiani. Nel 1925, il mandato di cattura contro di lui viene revocato, e Sozzi decide di rientrare in Italia: compie il servizio militare – anche per cercare di togliersi di dosso i sospetti del Regime – e sposa l’amica d’infanzia Norma Balelli (1926): in realtà continua ad essere un militante più che attivo, tanto da divenire membro nello stesso anno dell’Ufficio Militare del PCd’I e da attivare una collaborazione con due giornali (La caserma e La recluta) di propaganda clandestina comunista, diffusi tra le Forze Armate. Peculiare, innovativo e coraggioso un altro impegno di Sozzi: la fondazione (nel 1927) e la cura del Fanciullo proletario, l’unico esempio di stampa clandestina per bambini, di cui si ha notizia in Europa tra le due guerre, volta a contrastare frontalmente la pedagogia propagandistica dell’Opera Nazionale Balilla. Riaccesi su di lui, i fari del Regime, inizia nella primavera 1927 il calvario: in aprile è arrestato in via cautelativa a Basilea assieme a Togliatti, e appena dopo la scarcerazione, è arrestato a Milano il 4 novembre 1927 (assieme all’intero Comitato Centrale del PCd’I) con l’accusa di Cospirazione contro lo Stato, a seguito di una delazione dall’interno stesso del Partito. I 32 dirigenti comunisti vengono trasferiti nel carcere di Perugia per l’istruttoria del processo: inizialmente interrogato dal generale Giuseppe Ciardi, avvocato generale del Tribunale Speciale Fascista, il suo dossier viene presto passato a due emissari della polizia politica, che lo torturano a più riprese e per settimane, nella speranza di estorcergli i nomi degli altri componenti dell’ufficio propaganda comunista in seno alle Forze Armate (Ufficio V). Il 6 febbraio 1928, per le sevizie subite e non senza aver rivelato nulla (l’azione clandestina comunista potrà latamente sopravvivere in Italia, anche grazie all’estremo suo sacrificio), Gastone Sozzi muore nel carcere di Perugia: non avrà modo di conoscere il figlio Sergio, appena nato. L’autopsia sul corpo viene si da subito fermamente negata e la versione ufficiale recita: «suicidio mediante impiccagione». A Gastone Sozzi furono intitolate durante la guerra di Spagna una Brigata aggregata al famoso Quinto Regimiento (noto anche come “Reggimento di ferro”) organizzato da Vittorio Vidali, e durante la Resistenza, uno dei GAP centrali operanti a Roma (inserito insieme al GAP “Garibaldi” nella rete di Franco Calamandrei “Cola”) e la 29ª Brigata GAP, attiva nel territorio della ex provincia di Forlì, comprendete anche Rimini.

Spallicci Aldo

Santa Croce, 22 novembre 1886

Nasce a Santa Croce di Bertinoro il 22 novembre 1886 in una famiglia di antica nobiltà. Alla morte improvvisa del padre (1904), la madre decide il trasloco a Forlì, dove già Aldo sta frequentando il Liceo Classico Morgagni. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna ed avviata la professione clinica, si dedica parallelamente ad un peculiare percorso personale che prova a tenere assieme la coltivazione dell’etnografia folcloristica e l’esplicitazione di una militanza politica vicina all’idealismo mazziniano: aderisce quindi al Partito repubblicano italiano (PRI), nel 1912, e subito si arruola volontario nella Legione Garibaldina di Ricciotti, con la quale lotta al fianco della Grecia contro la Turchia, durante la prima fase delle guerre balcaniche. Sempre con la Legione, si sposta in Francia, dove Ricciotti porta i suoi uomini contro gli Imperi centrali. All’entrata in guerra dell’Italia, malgrado la nascita della secondogenita Anna, Spallicci lascia la Legione e parte volontario (come ufficiale medico) per il Regio esercito, naturalmente con l’11º Reggimento fanteria “Casale” (che riuniva il grosso dei soldati romagnoli). Insignito di tre croci di guerra, si congeda col grado di Capitano. Rientrato a Forlì, vi apre uno studio medico – con specializzazione pediatrica – e nel 1920 fonda la rivista La Piê, che assurge rapidamente ad epicentro del recupero e della valorizzazione del vernacolo e del folclore romagnolo, intesi come pilastri di una autonoma sub-regione, stretta tra Emilia e Marche, tra appennino, pianura e riviera. Nel 1921, con altri, organizza a Forlì le Esposizioni romagnole riunite, che poi costituiranno la base del permanente Museo etnografico. E’ soprattutto grazie a questo ruolo di alfiere e di costruttore dell’identità romagnola, che Spallicci salda rapporti straordinariamente variegati, travalicanti le appartenenze ideologiche, come può vedersi negli intensi rapporti che riesce a mantenere nel primissimo dopoguerra con Benito Mussolini e Antonio Beltramelli. Proprio nelle strette relazioni con Mussolini – basate sulla comune origine forlivese e anti-clericale, poi irrobustite dall’interventismo bellico, dall’esperienza della trincea e dal desiderio di tenere viva l’eredità della Vittoria – viene fuori tutto il grande peso politico che Spallicci matura nella Romagna del dopoguerra, malgrado il suo restar fuori da corse elettorali. Di fatto alla testa della Sezione Combattenti (ANC) di Forlì dal 1920, Spallicci ha gioco facile nell’assecondarne la rapida “repubblicanizzazione”, malgrado la sua formale apoliticità: nell’organizzazione, il vecchio antisocialismo, radicalizzato nella lotta interventista e poi per l’egemonia sulle masse popolari nel primo dopoguerra, determina de facto una sorta di cedimento, d’inclinazione simpatetica verso il nascente fascismo mussoliniano. Spallicci, forte di quella che sente essere una vera amicizia tra reduci e convinto che il futuro duce sia un autentico anti-monarchico che una volta salito al potere abbatterà la corona per istituire la Repubblica, partecipa alla mobilitazione, tanto da prendere la parola a nome dei combattenti, nella manifestazione fascista organizzata a Forlì all’indomani della Marcia su Roma. Spallicci non condivide la violenza politica, auspica una trasformazione in senso repubblicano ed anti-bolscevico del Paese dentro ad una dinamica sociale normalizzata, ma lascia che l’ANC forlivese resti quanto meno non ostile alle offensive squadriste (quasi a considerarle un temporaneo male minore, utile alla causa maggiore). Questo rapporto di “apertura” è ancora evidente nell’aprile del 1923, in occasione della visita a Forlì di Mussolini, fresco nuovo Presidente del Consiglio, quando la locale Sezione combattenti esprime appoggio unanime all’elezione dello stesso Mussolini a Presidente onorario, definito come «artefice di una Italia che guarda senza rosso e senza vergogna a Vittorio veneto e che vede nei mutilati e nei combattenti la vera aristocrazia nazionale». D’altronde, l’ANC forlivese riesce ancora a conservare una più che discreta autonomia, grazie anche al radicamento con un PRI che – malgrado l’ascesa fascista – resta predominante in città: prova lampante ne è il fallito tentativo di “occupazione” della sede dell’Associazione (24 maggio 1924), operato da soci di fede fascista, poi immediatamente espulsi. In effetti, passata l’illusione di un Mussolini anti-monarchico e avviatosi il processo di fascistizzazione dell’intera nazione, le relazioni tra camicie nere e una Sezione combattenti imbevuta di indipendenza mazziniana non potevano che virare al peggio: già dalla metà del 1923, Mussolini ha trasformato in ente morale l’ANC, l’Anmig e l’Associazione fra le Famiglie dei Caduti, affidandone il controllo all’esclusiva competenza della Presidenza del Consiglio (R. D., 24 giugno 1923, n. 1371). Il clima inizia a farsi concretamente rovente attorno a Spallicci ed alla locale Sezione combattenti dal dicembre 1923, quando repubblicani e fascisti iniziano ad uccidersi a vicenda in scontri di strada, la situazione precipita nel settembre 1924, quando l’ANC forlivese respinge a larga maggioranza la proposta avanzata dai soci combattenti fascisti di inviare al Re e a Mussolini un telegramma di omaggio. Costoro allora, su invito del fascio provinciale, si dimettono dall’associazione e costituiscono il Gruppo autonomo combattenti, composto da una cinquantina di aderenti. Depurata dagli elementi fascisti, la Sezione forlivese diventa maggiormente esposta alla rappresaglia squadrista. Infatti, già pochi giorni dopo, le camicie nere devastano la sede, arrivando a farvi esplodere dentro una bomba: per tutta risposta, alle celebrazioni ufficiali del 4 novembre 1924, l’ANC forlivese partecipa con il suo vessillo listato con una lunga e provocatoria sciarpa rossa, al posto del tradizionale azzurro. Nel marzo 1925, ormai a dittatura aperta, grazie ai poteri di controllo sull’ANC attribuiti dal decreto del 24 giugno 1923, Mussolini sostituisce gli organi centrali con un triumvirato di nomina governativa, affidando le federazioni e le sezioni a commissari fascisti. Circa un anno dopo, l’Associazione dei combattenti forlivese è l’ultima in tutta Italia a cadere. Consci ormai di essere perduti, il 28 marzo 1926 i dirigenti forlivesi, prima di rassegnare le dimissioni, disobbediscono all’ordine di presenziare con le proprie bandiere al 7° anniversario della Fon- dazione dei Fasci di combattimento. Il 31 marzo 1926 il Consiglio provinciale e la Giunta esecutiva della Federazione provinciale combattenti di Forlì vengono sciolte d’autorità, e sostituiti da un Commissario straordinario, nominato dal Direttorio nazionale. Defenestrato dalla Federazione romagnola combattenti, nel 1926, Spallicci è costretto dal regime a trasferirsi in “domicilio coatto” a Milano, dove vive costantemente sorvegliato. Ha tuttavia modo di mantenere per alcuni anni i i contatti con il mondo d’origine repubblicano, grazie al sopravvivere della sua rivista, La Piè, che virando su temi più squisitamente culturali – in qualche modo d’interesse per Arnaldo Mussolini, che farà da garante verso il fratello duce – resiste quale presidio agnostico al Littorio. Nel 1933, tuttavia, anche la rivista è soppressa d’autorità e fino allo scoppio della guerra, Spallicci può solo dedicarsi alla sua attività medica. A riprova dell’attenzione che il Regime continua a riservargli, soprattutto quando le dinamiche del fronte interno lasciano temere riorganizzazioni dissidenti, si deve citare il confino impostogli nel comune avellinese di Mercogliano (aprile-agosto 1941) e poi l’incarcerazione a San Vittore nel 1943. Liberato col 25 luglio, recupera rapidamente un ruolo politico tra le fila resistenziali, operando nelle orbite dell’VIII Armata Britannica, con particolare efficacia quale voce radiofonica. A guerra finita, riprende anche il lavoro culturale, fondando La voce di Romagna, un settimanale d’informazione e resuscitando La Piè nel 1946. Eletto alla Costituente nelle fila del PRI, si batte con successo perché nella carta fondamentale sia riconosciuto un vero ruolo amministrativo alle autonomie locali, senza tuttavia addivenire ad ottenere “l’indipendenza” della Romagna. Rieletto come senatore nella prime due legislature (1948 e 1953), entra anche a far parte dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. A livello governativo, ricopre gli incarichi di Alto Commissario aggiunto per l’Igiene e la Sanità pubblica e Sottosegretario di Stato al Turismo. Legato ai vecchi ideali del mazzinianesimo romagnolo, che guardavano ad una società imperniata soprattutto sulla mezzadria e sull’artigianato, Spallicci vede il suo astro eclissare rapidamente in concomitanza al sorgere della modernizzazione del “boom economico”: dalla seconda metà degli anni ‘50, alla guida nazionale del PRI emerge la strategia tecnocratica di Ugo La Malfa, che guarda alla grande industria, alla metropoli e all’intesa collaborativa con le sinistre. Tutto elementi invisi a Spallicci, che dapprima – non più ottenuto un seggio parlamentare – avversa ferocemente il centrosinistra (ritenuto risultato di un connubio trasformistico con il Partito socialista italiano) e poi decide di uscire dal PRI nel 1964 per confluire nel movimento Nuova Repubblica di Randolfo Pacciardi, a favore del quale fonda un «bimestrale dei repubblicani mazziniani», Avvenire e Fede, ispirato naturalmente all’anticomunismo in stile guerra fredda, ma anche al più antico anti-collettivismo socialista tardo-ottocentesco (materialisticamente opposto alla matrice spiritualista degli eredi di Mazzini e di Aurelio Saffi). Il rapido fallimento di Nuova Repubblica, spinge Spallicci al ritiro dalla politica attiva. Muore il 14 marzo 1973.