Rimini

GALLERIE FOTOGRAFICHE

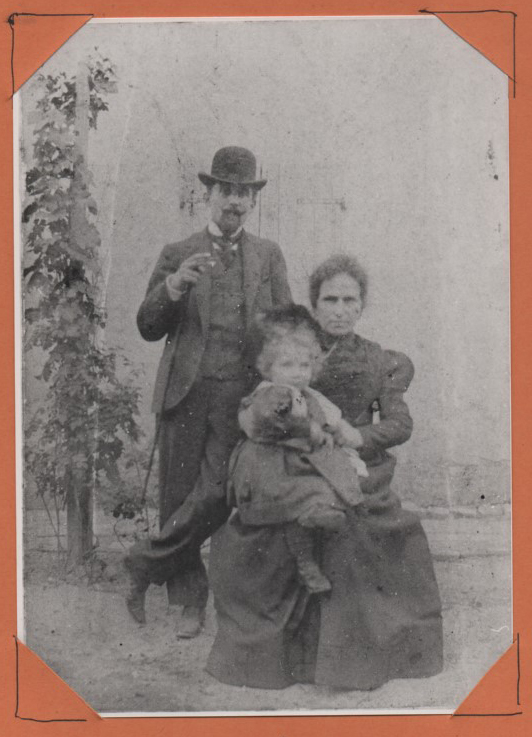

Aurelio Valmaggi (1876-1939), tipografo, vicepresidente dell’Amministrazione provinciale e segretario della Camera del Lavoro di Forlì, candidato dei socialisti riminesi nelle elezioni politiche del 1913 in opposizione al conte Gaetano Facchinetti (1863-1954) liberale, sostenuto dai cattolici, riuscito vincente. Istituto Storico di Rimini, Fondo Liliano Faenza

Ravenna

GALLERIE FOTOGRAFICHE

L’imporsi del fascismo in provincia di Ravenna seguì dinamiche in parte diverse rispetto a quelle delle provincie limitrofe. Non solo si presentò con notevole ritardo, ma rimase a lungo un fenomeno minoritario sia per il numero di adesioni che per la presenza all’interno del dibattito politico locale. Il primo fascio di combattimento della provincia vide la luce a Lugo, nel novembre del 1920; nel capoluogo si dovrà invece attendere il marzo del 1921, quando l’inaugurazione verrà sollecitata e patrocinata dallo stesso Dino Grandi.

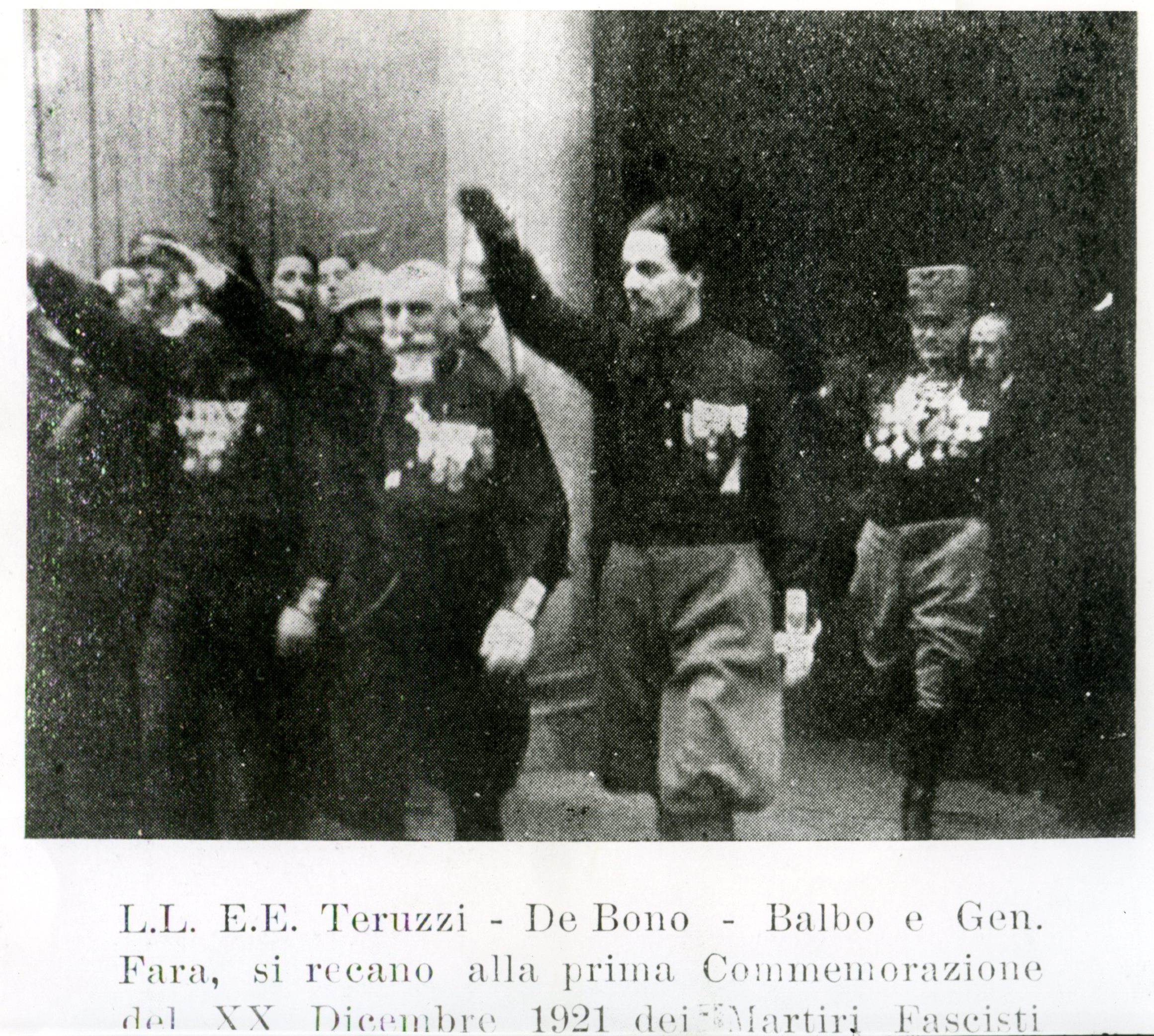

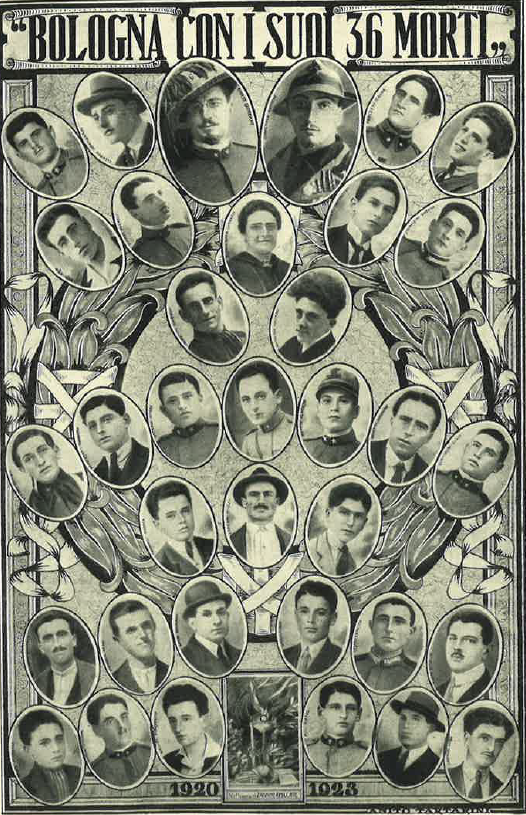

A partire da questo momento lo squadrismo fece la sua prepotente comparsa nelle cronache, diventando rapidamente il principale protagonista del conflitto politico. Tale centralità fu ovviamente legata all’uso della violenza da parte dei fascisti, come dimostrato dal moltiplicarsi, nel 1921, delle occasioni di scontro, con aggressioni a sedi di partito e spedizioni punitive contro antifascisti. A Ravenna lo squadrismo ravennate uccise la prima persona (1° maggio 1921), e sempre nella città del silenzio si fecero le prove generali – in occasione delle celebrazioni per il centenario dantesco, nel settembre 1921 – per la marcia su Roma. Nel ripercorrere l’evolversi della presa del potere fascista nel ravennate è necessario tenere in considerazione le peculiarità della situazione politica della provincia, caratterizzata dalla durezza dello scontro sociale e della conflittualità politica; inoltre, occorre tenere conto che, per la sua collocazione geografica, confinante con le provincie fascistissime di Ferrara e di Bologna, il fascismo ravennate non poteva non essere fortemente condizionato dal prestigio e dall’influenza di personalità come Dino Grandi e Italo Balbo. Tra le peculiarità del territorio va poi senz’altro considerata la forte presenza locale del Partito repubblicano, da sempre il vero avversario del sovversivismo socialista, al quale poteva anche contendere, seppure declinato in chiave mazziniana, il mito rivoluzionario. Questa radicata presenza costituisce un unicum nel panorama nazionale: forte di una solida tradizione e di un vasto consenso, tanto nella borghesia cittadina come nelle campagne, il Partito repubblicano, facendo proprie anche le rivendicazioni legate alla questione adriatica, assunse appieno il ruolo di baluardo “antibolscevico”. Per questo motivo la conflittualità politica nel dopoguerra ravennate s’inserì nel solco della tradizionale contesa tra repubblicani e socialisti, partiti moderni dotati di struttura organizzative, definite ideologia e radicati sistemi simbolici. E tale eccentrica presenza complicò il radicamento del fascismo, che solo col tempo, anche facendo leva sui comuni riferimenti ideali del nazionalismo e dell’antisocialismo, riuscirà a sfruttare le contraddizioni interne a quel partito. La contesa tra socialisti e repubblicani è però difficilmente comprensibile se non la si riconduce all’accanita competizione tra strutture economiche ben organizzate, in grado di assorbire le fenomenali tensioni sociali del dopoguerra e capaci di veicolarle all’interno di un chiaro progetto politico. Sbaglierebbe però chi interpretasse il rapporto tra partito e struttura economica secondo il paradigma della “cinghia di trasmissione”; al contrario, la capacità del sistema economico e cooperativo di offrire soluzioni ai problemi degli individui rappresentò il principale vettore dell’affermazione delle strutture di partito. Per quel che riguarda il ravennate, è necessario notare come la Federazione delle cooperative – magna pars del socialismo locale – rimase chiaramente attestata, a dispetto della radicalizzazione massimalista in atto nel partito, su posizioni sostanzialmente riformiste; così come è opportuno evidenziare come il presidente Nullo Baldini, sempre presente ai comizi nel 1919, non lasciasse alcuno spazio alle sirene rivoluzionarie, preferendo farsi portavoce della pratica gradualista, di progressiva e riformistica conquista di sempre nuove posizioni di potere. L’influenza del riformismo baldiniano è testimoniata dal fatto che, nonostante la tradizionale conflittualità sociale del territorio, il 1919 sia trascorso relativamente tranquillo, percorso da mobilitazioni – contro il caroviveri e per gli alloggi popolari – che non possono essere considerati, per ampiezza e radicalità, come veri e propri conflitti. La guerra aveva però lasciato una traccia indelebile, come mostra la ferocia polemica tra i partiti rispetto alla scelta interventista del 1915. Su questo tema non vi poteva essere riavvicinamento. Se il Partito repubblicano, forte del protagonismo risorgimentale e del cristallino patriottismo, si confermava come il principale riferimento di un largo campo di forze nazionali, il Partito socialista si confermava un cultore dell’internazionalismo, del desiderio di rivalsa delle classi popolari e della fascinazione prodotta dal mito della rivoluzione. All’indomani della grande vittoria elettorale del 1919, il Partito socialista si trovò stretto tra lo spirito essenzialmente riformista della dirigenza ravennate e l’esasperato massimalismo imposto dalla direzione nazionale. Nel corso del 1920 le tensioni sociali e politiche finirono per esplodere, coinvolgendo anche il territorio del ravennate. E grazie a tale radicalizzazione il gracile fascismo ravennate avrebbe trovato uno spazio entro cui svilupparsi. I primi mesi dell’anno furono segnati da un teso conflitto di lavoro, che lascerà strascichi duraturi nel rapporto tra le due principale centrali cooperative. Si tratta della contesa per la gestione della tenuta agricola Umana, tra Anita e Longastrino. Territorio di recente liberato dalle acque, messo a produzione dalle leghe socialiste, l’ampia tenuta venne venduta dal legittimo proprietario alle leghe repubblicane (le quali, pur non possedendo un numero di iscritti sufficiente a lavorarle, aveva fatto un’offerta economica più vantaggiosa). La risposta dei braccianti socialisti, che occuparono le terre e iniziarono a coltivarle, non avrebbe condotto a nulla; anzi, finì per generare nuove occasioni di scontro. Fino agli episodi del primo maggio 1920, quando due persone vennero gravemente ferite. Non si trattò dell’unico episodio violento del primo maggio 1920. Il fatto più grave si ebbe a Bagnara di Romagna, dove l’occasione offerta dall’inaugurazione della statua dedicata ad Andrea Costa si trasformò in una zuffa tra manifestanti e carabinieri. Alla fine, chi ne fece le spese fu il muratore anarchico Leo Baroncini. Si trattò della prima vittima di natura politica del dopoguerra ravennate, a dispetto dei numerosi feriti prodotti dalle quotidiane risse tra repubblicani e socialisti. Nuove vittime si ebbero a Brisighella, nell’ottobre 1920, quando una manifestazione di protesta per l’arresto di un militante socialista degenerò in un tafferuglio, a cui la forza pubblica rispose sparando. Sul selciato, privi di vita, rimasero, oltre a un bracciante socialista, anche il commissario di pubblica sicurezza Mario Giorgioni. Furono però le elezioni amministrative del 1920 a costituire il vero spartiacque della contesa politica in atto nel territorio. La vittoria socialista in dodici comuni su diciotto, descritta dalla «Romagna Socialista» come un’avanzata trionfale, rappresentò un forte campanello d’allarme, per l’area liberal conservatrice come per il Partito repubblicano. Alcuni episodi dall’alto valore simbolico, come l’esposizione della bandiera rossa in luogo della bandiera nazionale a Bagnacavallo, oppure la proposta di togliere l’effigie del Re dalle pareti del Consiglio comunale a Fusignano, produssero forti proteste da parte dei gruppi nazionalisti locali. Episodi molto gravi contraddistinsero la vita politica a Ravenna, dove lo scontro tra socialisti e repubblicani determinò la morte del giovane militante repubblicano Guglielmo Malatesta. Indebitamente rivendicato dai fascisti quale proprio martire, nel suo nome gli squadristi uccideranno, irrompendo nel carcere di Ravenna, il 31 ottobre 1922, il socialista Gaetano Roncuzzi, riconosciuto colpevole dell’assassinio. Il primo episodio di violenza agito nel Ravennate dalle camicie nere ravennati fu però quello perpetrato a Casola Valsenio. Il 25 febbraio 1921 centinaia di fascisti, per lo più provenienti dalla Toscana, sciamarono per le vie del piccolo centro dell’Appennino, terrorizzando la popolazione e devastando la sede socialista del paese. A partire dal mese di aprile 1921 il fascismo provinciale poté contare sulla voce del settimanale fascista lughese «La Fiaccola»; prima ancora che a Ravenna, dove la «La Santa Milizia» avrebbe dovuto attendere il novembre 1922 per uscire regolarmente in edicola, fu la voce del fascismo lughese a dettare la linea politica, fornendo anche il registro attraverso cui leggere i sempre più numerosi episodi di violenza. Si spiega anche così il rapido crescere della conflittualità, che proprio nel 1921 vide entrata in scena il fascismo quale principale protagonista dello scontro politico. Il primo maggio del 1921 vi fu il primo conflitto tra fascisti e socialisti, che a Ravenna determinò la morte dell’operaio socialista Francesco Segurini. Da questo primo episodio si dispiegò una lunga sequela di lutti, che nel corso di quell’anno provocò undici vittime, alcune delle quali non appartenenti a nessun partito e colpevoli solo di essersi trovate casualmente sul percorso delle spedizioni squadriste. Alcuni comuni furono particolarmente colpiti dalla violenza fascista. Tra questi ci sono Bagnacavallo, dove il 9 agosto 1921 venne ucciso il fratello del sindaco socialista, Massalombarda, spesso presa di mira dalle spedizioni degli squadristi della vicina Imola o della non troppo lontana Ferrara; oppure Lugo, dove l’uccisione di due giovani fascisti, il 10 agosto 1921, offrì l’occasione per scatenare una spietata rappresaglia, con la messa al bando delle principali personalità socialiste e la presa finale del potere locale. A partire da questo momento Lugo si trasformerà nel focolaio di diffusione del fascismo nel Ravennate, anticipando lo stesso capoluogo provinciale. A partire dal 1922 la cronaca si riempì di notizie relative ad assalti a sedi di partito e camere del lavoro, di quotidiane denunce di violenze e di denunce della passività delle forze dell’ordine. Due furono gli episodi più rilevanti della marcia di conquista fascista del territorio ravennate. Il primo fu la cosiddetta “marcia su Ravenna”, compiuta nel settembre del 1921. Anche in questo caso Lugo ebbe un ruolo cruciale, logistico in quanto luogo di concentramento dei fascisti, simbolico per l’omaggio reso alla tomba di Francesco Baracca. Una volta raggiunta Ravenna, dopo avere partecipato alle cerimonie dedicate al centenario dantesco, i fascisti devastarono la locale Camera del lavoro. Il secondo episodio fu la conquista militare della città, realizzata nel luglio del 1922. All’interno di un quadro sociale e politico ampiamente lacerato dalle quotidiane violenze, abbattutesi con particolare forza sui sodalizi e sulle amministrazioni dei borghi posti lungo la via Reale, che unisce Ravenna e Ferrara, il 26 luglio 1922 i fascisti, ancora una volta provenienti da Ferrara e da Bologna, si riversarono su Ravenna. Prendendo come pretesto lo sciopero dei birocciai, e la necessità di difendere la libertà di non aderire dell’appena costituito sindacato fascista di categoria, le camicie nere invasero il capoluogo. Non prima però di essersi accordati con i massimi responsabili del Partito repubblicano, che accettò supinamente il piano d’azione previsto da Italio Balbo. Il risultato dell’occupazione di Ravenna fu tragico: non solo furono date alle fiamme le sedi delle principali organizzazioni socialiste, tra cui la Federazione delle cooperative guidata da Nullo Baldini, ma sul selciato rimasero i cadaveri di undici persone (di cui ben nove appartenenti alle fila dell’antifascismo). La marcia su Ravenna del luglio 1922 assestò il colpo di grazia all’organizzazione socialista. In un crescendo di violenza assassina, caratterizzata in quel solo anno da venti assassini perpetrati dai fascisti, nel giro di pochi mesi tutte le amministrazioni rosse finirono per sciogliersi; innumerevoli furono anche le bastonature e le intimidazioni, così come gli assalti e gli incendi ai sodalizi di partito. Rispetto al passato aumentarono anche gli agguati mirati, con pedinamenti per la strada e assalti delle squadre alle abitazioni private; soprattutto, vittime della violenza fascista iniziarono a cadere anche militanti repubblicani e popolari. A dispetto di questa lunga lista di violenze, il conto pagato dal fascismo fu comparativamente meno pesante: i camerati caduti, contando pure le due camicie nere uccise negli scontri del luglio a Ravenna, furono infatti solamente sei. La rapidità della conquista fu in qualche modo certificata dal risultato plebiscitario ottenuto nelle elezioni amministrative dell’autunno del 1922. Alla voce esultante del Corriere di Romagna e del Resto del Carlino non poté essere opposta alcunché: più volte devastata dagli assalti squadristi La Romagna Socialista aveva infatti chiuso i battenti da tempo. E nessuna voce si sarebbe alzata, neppure per un breve commento in cronaca, quando, nel gennaio del 1923, fu ucciso sulla pubblica piazza di Fusignano l’ex sindaco Battista Emaldi.

Forlì/Cesena

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Come la storiografia ha più volte rilevato, in Romagna il fascismo non seppe radicarsi, rimanendo una forza politica tutto sommato marginale e in gran parte dipendente dall’aiuto fornito dai camerati emiliani[1]. All’interno di questa condizione generale si staglia la peculiare situazione del comprensorio.forlivese-cesenate, che nel primissimo dopoguerra rappresentò un perfetto modello d’impermeabilità alla conquista fascista. Guardando alla storia di questo territorio un primo elemento che colpisce è la grande capacità di resistenza delle famiglie politiche popolari, che fin dai primi anni del secolo erano state le assolute protagoniste della vita politica locale; conseguentemente, ben poco fu lo spazio a disposizione dei nuovi soggetti politici per radicarsi e crescere nei consensi.

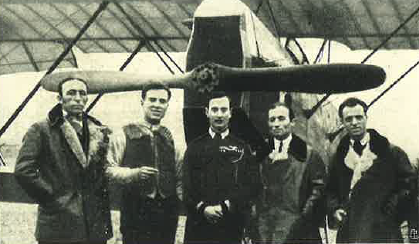

Guardando alla storia di questo territorio un primo elemento che colpisce è la grande capacità di resistenza delle famiglie politiche popolari, che fin dai primi anni del secolo erano state le assolute protagoniste della vita politica locale; conseguentemente, ben poco fu lo spazio a disposizione dei nuovi soggetti politici per radicarsi e crescere nei consensi. Lo si vede bene con il fascismo, che, a dispetto dell’origine forlivese di Benito Mussolini, rimase a lungo gracile e dipendente dall’intervento delle più organizzate alle squadre ravennati e bolognesi. Una seconda caratteristica, che sottolinea l’unicità del caso forlivese nell’ambito politico nazionale, è la tenuta dell’egemonia repubblicana, che si mantenne ben oltre le elezioni politiche del 1924 (contrassegnate dalla straordinaria sconfitta dei “Listoni”, sia a Forlì che a Cesena). Ma poiché i repubblicani potevano vantare purissimi titoli di patriottismo, per la tradizione garibaldina e per il fiero interventismo del tempo di guerra, anche il patrimonio di legittimità derivante dal ricordo della guerra, che altrove era stato usato dai fascisti per primeggiare all’interno del campo largo delle forze patriottiche e antisovversive, finì per riversarsi sul solo partito dell’edera. A maggior ragione perché il combattentismo forlivese, presieduto dalla carismatica figura di Aldo Spallicci, fin dall’inizio si legò al movimento repubblicano (e così sarebbe stato fino al 1926, quando il prefetto, dopo avere sciolto la locale sezione dell’Associazione nazionale combattenti, spedirà Spallicci al confino). Infine, è opportuno notare come il moltiplicarsi delle violenze nel dopoguerra non furono dettate, come avveniva nelle vicine province padane, dalla tensione sociale prodotta dalle lotte agrarie, come non ebbero quale loro fondamento la pretesa possibilità di scatenare un moto insurrezionale di tipo bolscevico. Nel cuore della Romagna lo scontro armato fu piuttosto una conseguenza del degradare dei rapporti tra partito socialista e partito repubblicano, ciascuno dei quali legato a un’idea esclusiva di rivoluzione. Nella riflessione condotta da entrambi i partiti la guerra aveva avuto il grande merito di rivelare lo stato marcescente dell’ordine istituzionale monarchico, mettendo con le spalle al muro il paese rispetto all’inevitabilità dello scontro finalizzato alla sua sostituzione. Se comune era la diagnosi, differente era la soluzione proposta. Da una parte v’erano i socialisti, convinti che occorresse instaurare un regime nel segno del leninismo, dall’altra v’erano i repubblicani, decisi ad abbattere la Corona per dare vita a un ordine di democrazia avanzata conforme agli insegnamenti mazziniani. Sebbene le due forze fossero giunte alla convinzione che non si potesse ormai più attendere oltre, la violenza da entrambe le parti espressa si mantenne uguale a quella espressa nell’anteguerra; per lo più si trattò quindi di zuffe, con frequente uso di coltelli e forconi. Qualche volta compariva pure una rivoltella. Tale relativa pacatezza spiega perché la violenza politica, a dispetto dell’elevato grado di politicizzazione e della diffusa propensione allo scontro fisico, ebbe qui esiti assai meno drammatici che nelle province emiliane (il numero delle spedizioni armate, delle devastazioni, dei feriti e dei morti, tra il 1919 e il 1922, rimase tra i più bassi del paese). Riassumendo, nei circondari di Forlì e Cesena il dopoguerra si configurò quale atto finale di una lunga disputa per l’egemonia politica, che prese la forma della resa dei conti tra il partito dominante in provincia (il socialista) e quello egemone nelle due principali città (il repubblicano). Ma come si era giunti a l finale redde rationem? In fondo si confrontavano due vecchi alleati, che avevano collaborato nell’Estrema parlamentare di opposizione e si erano ritrovati uniti nelle esperienze delle giunte popolari; due partiti che non avevano mai disdegnato l’unione delle forze, come nel caso della settimana rossa, nel giugno 1914, ogni qualvolta gli eventi avevano preso una piega insurrezionale. Il progressivo allontanamento era avvenuto sulla base dell’impossibile coesistenza d’interessi tra mezzadri e braccianti, rispettivamente organizzati dai repubblicani e dai socialisti; che a sua volta aveva alimentato la competizione tra contrapposti sistemi sindacali e cooperativi. Tuttavia, era stata soprattutto la differente posizione rispetto all’eventualità di una guerra a scavare il solco. Incrinati i rapporti ai tempi della guerra libica, la frattura si era infine prodotta con la scelta interventista. Il clima intossicato dei mesi successivi a Caporetto aveva fatto il resto, non solo perché aveva introdotto nel dibattito pubblico la tossica categoria del nemico interno, ma perché aveva spinto l’intera area democratica sulla strada della sciovinistica adesione alla linea dello jusquaboutismo. E all’indomani della vittoria i repubblicani, che potevano fregiarsi dell’eroismo dimostrato dai romagnoli, sancito dall’epopea dei Gialli del Calvario e dalle medaglie d’oro di Decio Raggi, Francesco Baracca e Fulcieri Paulucci di Calboli, avrebbero trattenuto l’imperativo politico dell’espulsione dalla comunità nazionale di tutte le forze apertamente antipatriottiche e disfattiste. Da qui il fervore antisocialista, aprioristicamente individuati come esaltatori della rotta di Caporetto (tra i repubblicani forlivesi era abituale raccontare che i socialisti avessero festeggiato quel disastro con una mangiata di bigoli). Sul versante opposto, nel frattempo, i socialisti assolutizzavano la condanna dell’immane strage proletaria, realizzata ad esclusivo vantaggio dell’imperialismo borghese e quindi scevra da qualsivoglia sacralità. Molto significativo appare quindi il fatto che la prima vittima civile del dopoguerra sia stata forlivese, quale prodotto – non si sa bene se l’ultimo o il primo – del feroce scontro ideologico di cui si è appena detto: il socialista Ugo Gazzoni, che morì per le percosse subite in occasione dei festeggiamenti indetti per la firma dell’armistizio. A dispetto del suo valore esemplare, questo terribile evento di sangue rimase però un fatto isolato: la contesa sulla piazza forlivese-cesenate assunse infatti i tratti della sfida dimostrativa e dello scontro simbolico (con sottrazioni di bandiere, sfide tra opposte fanfare, ecc.). Abituati alla politica, fatta anche di compromessi raggiunti nelle aule del consiglio comunale o nelle stanze ospitanti un qualche arbitrato sindacale, i vertici di entrambi i partiti evitarono infatti di dare un seguito concreto, magari attraverso la predisposizione di squadre armate, alle infinite schermaglie dialettiche. Anche se guardiamo ai dati elettorali, quel che colpisce della realtà forlivese e cesenate è la stabilità della mappa geopolitica: ad eccezione di Meldola e Teodorano, entrambi passati dalla prevalenza repubblicana a quella socialista, nel dopoguerra nulla infatti mutò. Si confermò il dominio repubblicano nelle città di Forlì e Cesena, così come nella corona di cittadine limitrofe; allo stesso modo, i socialisti rimasero egemoni nei centri della campagna e della provincia marittima. A dare un po’ di vivacità al quadro politico fu soprattutto il Partito Popolare Italiano. Guidato da un gruppo dirigente abile e capace di adattarsi alle diverse situazioni, come dimostra il caso di Sarsina, dove i cattolici accettarono di entrare in lista con gli odiati repubblicani, il Partito Popolare assunse in genere posture più conservatrici quando si presentava nei piccoli centri; al contrario, quando si presentava nelle principali città, contraddistinte dalla più strutturata presenza dei partiti di massa come dalla più ampia diffusione dell’anticlericalismo, il partito solitamente si dava programmi più progressisti e si dotava di una condotta maggiormente improntata all’intransigentismo. Con pochi risultati, dal momento che a Cesena, dove pure è nata la fortunata esperienza democratico-cristiana di Eligio Cacciaguerra, il partito fallì completamente la prova amministrativa; così come a Forlì, dove non ottenne che un misero 2%. C’era del resto assai poco da fare. Nei due grandi poli urbani del comprensorio forlivese-cesenate continuavano a dominare, con percentuali che superavano il 60%, alcuni dei pesi massimi del repubblicanesimo nazionale: da Giuseppe Bellini a Giuseppe Gaudenzi, da Ubaldo Comandini a Vincenzo Angeli e Cino Macrelli. Qui il controllo del mondo mazziniano sul voto popolare era tale da potere compiere, senza paura di particolari ripercussioni, atti di puro autolesionismo: come quando, nell’ottobre 1919, Giuseppe Bellini, dal 1915 sindaco di Forlì e presidente della Deputazione provinciale, venne espulso dal partito per l’accettazione della nomina a Senatore del Regno (quindi per essere contravvenuto al precetto anti monarchico del partito). La defenestrazione di Bellini favorì l’ascesa di Giuseppe Gaudenzi, che non sarebbe però riuscito ad imporsi quale vero dominus della politica locale. In particolare, gli sarà frequentemente rimproverato il timido interventismo del 1914, così come il granitico antifascismo e la salda convinzione della necessità, nell’ambito della battaglia per l’abbattimento del doppio potere clerical-monarchico, di un’alleanza tattica con i socialisti. All’apparenza simile è la situazione a Cesena. Come nel capoluogo di provincia, anche nell’antica città dei Malatesta il potere era saldamente detenuto dagli esponenti repubblicani. Anche Vincenzo Angeli detenne per oltre un decennio la poltrona di sindaco, il vero capo del partito locale era da considerare Ubaldo Comandini, deputato di lungo corso e grande influenza. Quel che differenziava le due città era piuttosto l’atteggiamento nei confronti del fascismo, radicalmente rigettato dai forlivesi e invece accolto con simpatia dai cesenati. Sino ai primi del 1921, in ogni caso, nella provincia non vi furono camicie nere; ma di fascismo si parlò tanto, anche perché la narrazione delle imprese compiute dai vari Balbo e Arpinati stimolava la discussione attorno a punti di grande importanza: l’uso della violenza, la presunta etero-direzione del movimento mussoliniano, la categorizzazione ideologica e, soprattutto, la possibilità di guardare ai fascisti come possibili alleati nel processo di instaurazione della forma repubblicana dello Stato. Alla base del partito repubblicano piaceva del resto molto il Mussolini anticlericale, così come era molto amata la mitologia patriottico-legionaria di cui si ammantava il fascismo. Dall’altro lato stava la generale antipatia per Mussolini, di cui si temeva, come conseguenza del più volte confessato agnosticismo, l’intenzione di orientare il movimento in senso cattolico-tradizionalista. A rafforzare il tendenziale antifascismo repubblicano stava infine la radicata convinzione, diffusa presso molti mazziniani, che esistesse una trama comune di sinistra, che affratellava, nel nome del progresso, agli antichi compagni socialisti. Nei confronti del fascismo i cattolici manterranno invece una posizione cauta e attendista, facendo sapere – attraverso Il Momento – che, pur non potendo che condannare l’uso fascista della violenza prevaricatrice, non si sarebbero opposti a una seria operazione di contenimento del materialismo ateo bolscevico. All’interno di questo particolarissimo contesto politico postbellico, la violenza, malgrado il precocissimo omicidio Gazzoni, non sembra quindi avere alcuna vera rilevanza. Per oltre un anno e mezzo non si registrarono infatti episodi significativi. Gli stessi moti per il caro-viveri dell’estate 1919, affrontati con grande intelligenza dalla giunta comunale, a Forlì non produssero che lievi feriti. Non così avvenne a Cesena, dove nel giro di poche settimane si registrarono due morti. Il 14 aprile 1920 due fratelli repubblicani probabilmente al culmine di una lunga faida familiare, uccisero il socialista Emilio Baiardi; seguì poi il 27 giugno 1920 l’uccisione, per mano di un anarchico esaltato, l’uccisione dell’agente Gennaro Gigli. Per vedere prodursi anche nel Forlivese-Cesenate una vera dinamica di violenza politica, con scontri in grado di provocare feriti e morti, occorre attendere la primavera del 1921. Il primo episodio è quello di Arpineto di Civitella, dove il 17 aprile venne ucciso il repubblicano Antonio Fabbri. L’evento ebbe una portata dirompente, che fece saltare le fragilissime regole d’ingaggio che avevano regolato la coesistenza tra famiglie politiche: a Forlimpopoli, il 28 agosto 1921, si scatenò quindi una vera e propria battaglia urbana, che lasciò sul terreno due repubblicani e un comunista, in gravi condizioni furono poi ricoverate anche una decina di persone. A cosa è dovuta questa improvvisa esplosione di violenza? Così strana, specie se si considera la relativa tranquillità fin lì dimostrata dal territorio? Senza dubbio un ruolo attivo ebbe la formazione dei fasci di Cesena e Forlì (nel tardo inverno 1921), così come la contestuale organizzazione della federazione romagnola del neonato Partito Comunista d’Italia (guidata dagli agguerritissimi Nicola Bombacci, Gastone Sozzi e Antonio Graziadei). La presenza di questi nuovi competitori sul mercato politico locale, entrambi contraddistinti da forte aggressività e capacità di attrazione dell’elemento giovanile, contribuì alla radicalizzazione del quadro generale. Non è un caso che, proprio prendendo spunto dalle forme di lotta politica adottate da fascisti e comunisti, nelle stesse settimane si siano formate, sull’onda emotiva prodotta dai fatti di Arpineto e all’insaputa della direzione nazionale del partito, le cosiddette Avanguardie repubblicane. Milizie armate di auto-difesa, guidate dal forlivese Mario Santarelli, il gruppo non nascondeva la simpatia nei confronti del fascismo, di cui avrebbe apertamente ricercato la collaborazione. Sarà quindi l’avvitarsi della competizione politica nella logica della vendetta e della rappresaglia ad aprire, a partire dalla primavera del 1922, inaspettati spazi di agibilità per gli ultra minoritari fascisti locali; i quali, non possedendo la forza per proporsi quali protagonisti delle azioni, in genere funsero da teste di ponte in grado di preparare, giustificare e supportare le sempre più frequenti spedizioni squadriste in arrivo da Bologna, Ravenna e Ferrara. Appoggiandosi alla prima incursione dello squadrismo ravennate contro le sedi rosse (gli assalti di Pievequinta e Ospedaletto, il 10 gennaio 1922), nonché all’agguato mortale contro il capo-lega Domenico Piolanti (avvenuto a Civitella, il 29 giugno 1922), passando per l’immediata rappresaglia social-comunista, che condusse all’omicidio del segretario del PNF bolognese Learco Montanari (avvenuto a Cesenatico, il 27 luglio 1922), il fascismo si sarebbe incuneato nel territorio forlivese e cesenate, conquistando il potere più in ragione della confusione esistente tra le fila avversarie che per una sopraggiunta predominanza. Il momento simbolicamente più rilevate di tale processo, al tempo stesso pure rivelatore delle dimensioni effettive raggiunte dal fascismo locale, sarebbe stato l’occupazione del Comune di Sogliano, il 19 agosto 1922. Il controllo della provincia i fascisti lo avrebbero ottenuto solo in virtù della marcia su Roma. Solo allora, con la defenestrazione coatta delle amministrazioni repubblicane di Forlì (30 ottobre 1922) e di Cesena (31 ottobre 1922), si poté affermare che l’anomala situazione del Forlivese-Cesenate era stata recuperata alla normalità nazionale.

Funerali di Fulcieri Paulucci di Calboli, 7 marzo 1919, santo dei martiri della Grande Guerra, eroe di guerra decorato con la Medaglia d’Oro. La sua salma è trasportata sullo stesso affusto di cannone che aveva accompagnato a Lugo, l’asso Francesco Baracca. Fulcieri diventerà poi uno dei miti del pantheon fascista

Ferrara

GALLERIE FOTOGRAFICHE

LTornare a guardare alla situazione ferrarese dell’immediato dopoguerra non permette di distaccarsi dalla tradizionale distinzione tra un primo “biennio rosso”, grosso modo compreso tra il 1919 e il 1920, e un seguente “biennio nero” di reazione. Sono poche le realtà italiane dove si realizzò, al pari di quel che avvenne a Ferrara, un controllo altrettanto stretto della vita pubblica locale; così come è difficile rintracciare casi di un altrettanto rapido ribaltamento dei rapporti di forza, con l’azzeramento dell’influenza socialista e l’affermarsi del fascismo. Alla base del potere socialista, affermatosi con particolare vigore nell’immediato dopoguerra, v’era l’adesione delle popolazioni rurali del territorio, per lo più costituite da braccianti perennemente afflitti dallo spettro della disoccupazione, al sistema di lotta messo a punto dalle leghe di resistenza e dalle varie organizzazioni di classe

Poiché il vero nodo dei rapporti di produzione consisteva nella generale tendenza dei proprietari alla conduzione in economia, realizzata lucrando sulla miseria, sull’assoluta necessità dei braccianti di lavorare e sulla conseguente necessità di accettare salari da fame, il socialismo ferrarese crebbe quando dimostrò di sapere organizzare un’efficace resistenza, connotata da un’indispensabile radicalità, allo spadroneggiare dei ceti agrari. In altre parole, la venatura particolarmente accesa del socialismo ferrarese, in epoca giolittiana conquistato dalle idee e dalle pratiche del sindacalismo rivoluzionario, fu una diretta conseguenza della necessità di raggruppare i lavoratori all’interno di uno stesso campo: solo realizzando il monopolio del mercato del lavoro si sarebbero infatti potute imporre concessioni, sul piano salariale e lavorativo, all’agguerrito fronte padronale. La radicalità della contrapposizione sociale era dunque preesistente al cosiddetto “biennio rosso”: permeava la società rurale ferrarese, suggerendo i reciproci comportamenti tenuti dai contendenti. Su questa tela compromessa si sarebbe abbattuta la guerra, vissuta dalla grande maggioranza come una catastrofe imposta da pochi scalmanati interventisti; e poi giunse la Rivoluzione russa, con il suo immenso carico di attese millenaristiche. Non può quindi stupire lo stato di tensione che contraddistinse il primo biennio di pace; e non sorprende il fatto che la prassi di conduzione della lotta politica e sociale, da sempre caratterizzata dall’estremismo e dal rifiuto della mediazione, si sia allora improvvisamente trasfigurata in una sorta di scontro “finale”. L’estremismo di amministratori e capilega socialisti, con lo sguardo odierno difficili da giustificare, inevitabilmente additati ad esempio dell’inevitabilità della reazione padronale, s’inscriveva infatti in un canovaccio usuale, che si arricchiva ora di qualche sfumatura aggiuntiva di aggressivo rivoluzionarismo. E allo stesso modo bisogna intendere le lamentele di parte padronale, che si ripeterono in fondo sempre uguali a loro stesse. Così come nell’anteguerra queste ultime descrivevano la domanda di lavoro, trasformatasi da supplica a sciopero, come un’insopportabile lesione del diritto di proprietà; adesso quelle stesse lamentele, che incessantemente chiedevano l’intervento dello Stato, apparivano mosse dal desiderio di scaricarsi della responsabilità della gravissima crisi sociale esistente. A completare il quadro occorre infine ricordare la netta frattura tra l’ambiente rurale, contraddistinto dalla quasi totalitaria presenza bracciantile, e la città, tradizionale centro amministrativo vocato al soddisfacimento dei bisogni della rendita agraria. Se nella campagna il socialismo si configurò come l’armatura del proletariato, necessaria per affrontare i colpi scagliati dal padronato, nella città di Ferrara il notabilato liberale rimase sempre prevalente, forte dell’appoggio dei ceti commerciali e impiegatizi, nonché della numerosa e rumorosa gioventù universitaria. Non sorprende quindi che l’affermazione socialista, improvvisamente realizzatesi nell’immediato dopoguerra, sia stata dai ceti urbani interpretata come un’insopportabile lesione del naturale diritto di primazia. Anche da considerazioni come quelle appena accennate occorre avviare la riflessione, perché la realtà dell’annichilente violenza squadrista da sola non è sufficiente a spiegare la rapidità con cui il fascismo si trasformò in forza egemone nella provincia. Ma partiamo dall’inizio, tornando all’imponete dimensione dell’affermazione socialista nel dopoguerra. In occasione delle tornate elettorali, politiche e amministrative, il socialismo ferrarese, ottimamente organizzato da Gaetano Zirardini, ottenne infatti una sbalorditiva vittoria. Nel 1919 la lista socialista non solo guadagnò il 75,36% dei voti espressi nel collegio, con 6 deputati eletti su 8, ma registrò un consenso pressoché plebiscitario in quasi tutti i centri rurali della provincia (a Berra il risultato socialista superò il 95% dei voti espressi). Il successo fu confermato l’anno successivo, quando, in occasione delle elezioni amministrative, i voti socialisti doppiarono quelli dell’unione tra conservatori e popolari. Se nei seggi urbani la lista conservatrice ebbe la meglio (4.003 voti contro 3.723), nel forese la vittoria socialista prese l’aspetto di vera e propria valanga (10.185 voti contro 2.921). In qualche modo legittimata dai risultati ottenuti nei seggi, tra le due tornate la violenza politica espressa dai socialisti si dispiegò indisturbata, assumendo soprattutto l’aspetto dell’imposizione della volontà della massa organizzata su quella dei singoli. Da qui la stagione delle innumerevoli taglie inflitte dai capilega, anche per devianze minime o trascurabili mancanze, degli odiosi boicottaggi e dello stillicidio di piccole e grandi violenze (specialmente quelle compiute in primavera o in estate, quando cioè la vita agraria raggiungeva il momento di massima intensità). Da qui le vessazioni e le intimidazioni nei confronti delle poche amministrazioni rimaste nelle mani dei conservatori; come ad esempio a Massafiscaglia, dove, nel dicembre 1919, una folla di socialisti, pretendendo le immediate dimissioni del sindaco Giovanni Piva, invase tumultuante il Municipio. A fronte della resistenza dell’amministrazione, nei giorni successivi i capilega della zona imposero ai boari della famiglia Piva di lasciare incustodite le stalle. A quel punto il sindaco cedette e si dimise. La ricerca sulle fonti giornalistiche, integrate dall’esame della documentazione archivistica, ha permesso di ricostruire, attraverso la redazione di una dettagliata casistica, l’insieme di queste piccole e grandi angherie. Quasi sempre dettate dalla convinzione massimalista della necessità di ridurre tutti i lavoratori agricoli alla condizione bracciantile, queste azioni in realtà approfondivano le fratture interne alla società rurale ferrarese. A dispetto dell’apparente unanimità, risultato soprattutto della grande forza d’intimidazione espressa dall’organizzazione socialista, il mondo contadino rimaneva infatti estraneo all’ideologica visione massimalista della futura organizzazione sociale ed economica. A rifiutarla non erano solo gli affittuari e i coloni, nonché i tanti piccoli e piccolissimi proprietari creati dal grande fenomeno di vendita delle terre, ma anche gli stessi braccianti obbligati, che nutrivano forti perplessità rispetto all’idea di diventare semplici avventizi (cioè, lavoratori contrattualmente privi di qualsiasi tutela; dunque, totalmente dipendenti dall’avveramento dei sogni di rivoluzione sociale). Il vero problema era però un altro: a causa delle condizioni strutturali dell’economia agraria ferrarese non poteva affermarsi alcuna politica di mediazione tra le parti; ma stando così le cose ogni cedimento, anche di minimo valore, era interpretato come un pericolosissimo precedente, in grado di innescare una rapida spirale involutiva, che, nutrendosi della disaffezione dei militanti, avrebbe inevitabilmente condotto alla completa sconfitta. Insomma, la corsa non sembrava consentire decelerazioni. Da qui la contraddizione, lucidamente messa in luce da Alda Costa. In un articolo apparso su Scintilla (31 luglio 1920), l’anziana leader del socialismo ferrarese mise in guardia i compagni di partito: a fronte del clima complessivo, pronto ormai per uno scatenamento rivoluzionario delle masse, la passività dei vertici del partito, che a parole approvavano ma sotterraneamente frenavano, rischiava di fare perdere ogni fiducia nella risolutezza socialista; e se ciò fosse accaduto, allora le masse si sarebbero ritrovate in balia della reazione. Si trattò di un vaticinio drammaticamente esatto, perché la reazione fascista era ormai alle porte e pronta a scatenarsi. Esattamente come stava avvenendo a Bologna, anche a Ferrara il fascismo fu inizialmente cittadino; e allo stesso modo che nel capoluogo felsineo, anche nella città estense il primo nucleo della reazione fu costituito da ex combattenti, giovanissimi studenti, nazionalisti ed elementi che avevano precedentemente militato nelle formazioni del patriottismo antitedesco del tempo di guerra. Già nel corso dell’estate del 1920, in coincidenza con il momento di maggior e intensità delle otte agrarie, questi elementi iniziarono a presentarsi sulla scena pubblica, rendendosi protagonisti di zuffe, provocazioni e bastonature. Per l’esiguità numerica rispetto alle masse socialiste, in un primo momento queste attività non uscirono dal perimetro cittadino, assumendo l’aspetto tipico dell’ardimentosa prova di coraggio del singolo contro la massa. La rivelazione dell’esistenza di un’alternativa alla forza pubblica, alle istituzioni che parevano immobilizzate, fu improvvisa. Esattamente come era avvenuto a Bologna, il giorno dell’insediamento della giunta comunale di Ferrara – 20 luglio 1920 – i fascisti provocarono tafferugli, che si conclusero in una strage. Esattamente come era avvenuto a Bologna, l’eccidio ebbe un effetto rinvigorente della reazione antisocialista. Non solo funzionò da chiamata a raccolta delle forze patriottiche e antisovversive, ma fornì al fascismo, in virtù di una lettura degli eventi tutta interamente orientata alla criminalizzazione dei socialisti, una straordinaria patente di legittimità. Qualche settimana dopo la nomina a capo del fascismo ferrarese di Italo Balbo, ex ufficiale e personalità particolarmente dotata dal punto di visto organizzativo, avrebbe sancito la definitiva saldatura tra quest’ultimo e la grande proprietà agraria. Da questo momento gli eventi si accavallano, con un’accelerazione determinata dall’abilità fascista nell’aggredire il socialismo locale, nelle persone e nelle cose; tanto che nel giro di pochi mesi si sarebbe determinato il completo collasso dell’organizzazione socialista ferrarese. La ricerca compiuta sulle fonti permette di evidenziare l’importanza della violenza, quale fattore determinante del crollo socialista e della parallela affermazione, piena e totale, del fascismo. L’elenco delle azioni compiute dagli squadristi è del resto impressionante; soprattutto, la sua lettura permette di ridimensionare l’apporto memoriale offerto dalla cronachistica fascista, smentendo la validità delle narrazioni squadriste e contestando il topos della supposta cavalleria dei fascisti (che avrebbero sempre e soltanto reagito alle provocazioni dei “rossi”). Dalla lettura dei dati scaturisce un quadro molto più fosco rispetto al conosciuto, intessuto di uccisioni e di brutali bastonature; una realtà di dolore, capace di devastare il senso di identità delle comunità locali e riorganizzarne le gerarchie sociali. Attraverso l’analisi delle notizie presenti sui giornali diviene possibile osservare il dispiegarsi di una chiara strategia di conquista, incardinata sull’uso di una ferocia estrema, che annichilisce ogni capacità di resistenza e destruttura tutti i punti di riferimento delle comunità locali; fino all’esito finale, con il passaggio degli uomini e delle relazioni sociali all’ombra della protezione offerta dallo stesso fascismo. Si trattava di una strategia ambiziosa, che ebbe tanto successo solo perché poté avvalersi dei gravi errori compiuti dalla dirigenza socialista. In preda alla confusione, incapace di elaborare azioni che non fossero aggressive minacce o lamentose richieste di aiuto, quest’ultima si rifugiò infatti nella più totale passività. Il risultato fu devastante: non solo le forze dell’ordine si mantennero fedeli all’atteggiamento smaccatamente filofascista, ma si determinò un’accelerazione nel processo di smobilitazione della militanza socialista. A dispetto della promessa di un prossimo frazionamento dei latifondi, a cui i braccianti ferraresi probabilmente non credettero mai, la scelta di passare armi e bagagli alle organizzazioni fasciste fu dettata dalla sola considerazione d’utilità: all’indomani della distruzione delle organizzazioni di classe, a dispetto del ritorno a Ferrara di una personalità come quella di Edmondo Rossoni, la creda realtà era che non esisteva alcuna possibilità di sopravvivenza all’esterno del perimetro tracciato dal fascismo. Anche se la vita sarebbe stata più dura e stentata, l’adesione al sindacato autonomo rappresentava l’unica possibilità di sopravvivenza sopravvissuta. Accanto alla violenza, brutale e spietata, espressa con un livello di intensità senza apri, un elemento cruciale dell’esperienza fascista a Ferrara fu il precoce riconoscimento della spettacolarità dell’azione quale connotato essenziale della politica moderna. Attraverso i cortei e le sfilate militari, accolte dal lancio dei fiori e dallo sventolio delle bandiere tricolori, si realizzò – come notò Sergio Panunzio – la conquista psicologica delle masse al fascismo. Si può certo dubitare dell’adesione spontanea, specie nei comuni rurali fino a pochi mesi prima organizzati su altre idealità e valori, ma non si può minimizzare sull’importanza che tali riti di conquista ebbero per consolidare la percezione dell’inevitabilità della vittoria fascista e dell’insensatezza dell’opposizione. La città dello squadrismo, Ferrara avrebbe conservato a lungo, per almeno una ventina d’anni, la sua triste e non usurpata fama.

Modena

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Per inquadrare correttamente il tema dell’avvento del fascismo a Modena è necessario tenere conto di una serie di peculiarità di più lungo periodo. Tra queste, una delle principali è senza dubbio la forza delle sinistre, che nel cosiddetto “biennio rosso” raggiunse il suo culmine, sia dal punto di vista numerico che rispetto alla capacità di esercitare un controllo di tipo egemonico sul territorio

Va poi tenuto in conto, nonostante la notevole presenza di militari in città, la relativa fragilità degli organismi periferici di controllo dell’ordine pubblico; una fragilità che è certo numerica, ma che riguarda soprattutto la palese incapacità di gestire le situazioni di forte tensione sociale. La violenza politica a Modena, che conoscerà il suo apice nella primavera del 1921, in coincidenza con l’attacco alle amministrazioni comunali “rosse”, non nacque però con il fascismo; e neppure rappresentò un esclusivo frutto dei processi di brutalizzazione legati al conflitto mondiale. Al contrario, essa affonda le sue radici nel disordine provocato, poco prima dell’intervento in guerra, dalla rottura dell’equilibrio tra liberalismo e movimento operaio. A segnare un punto di svolta nella pratica della violenza politica a Modena furono quindi i tragici avvenimenti che accompagnarono lo sciopero generale, proclamato contro la guerra in Libia, del 27 settembre 1911. A Modena, come a Langhirano e a Piombino, la protesta finì infatti in tragedia. Nel capoluogo la forza pubblica, che sparò un centinaio di colpi di fucile contro i manifestanti, fece per fortuna solo parecchi feriti; a Nonantola ci scappò invece il morto e presso Bastiglia un carabiniere rischiò di essere gettato nel fiume Secchia. Tutti episodi che, come accadrà nel dopoguerra, testimoniano dell’incapacità delle forze dell’ordine di gestire le dinamiche dello scontro sociale. La guerra di Libia, e ancor più il confuso periodo della neutralità, sconvolse il quadro politico locale. La diversa interpretazione dell’ora produsse infatti la definitiva crisi della collaborazione fra radical-democratici e socialisti. Uguali dinamiche caratterizzarono l’importante centro di Carpi, dove la rottura politica fu accelerata dallo scontro sulle scelte da adottare per affrontare la grave crisi dell’industria del truciolo. La fine della guerra ridiede forza al conflitto politico, riaccendendo i focolai di scontro che lo stato d’eccezione bellico aveva sopito. Soprattutto, il dopoguerra consegnava alla politica locale una forza all’apparenza egemone – il partito socialista – eppure percorsa da profonde fratture interne, che minandone la autorevolezza avrebbero determinato il rapido mutamento della situazione complessiva. A fronte della debolezza delle strutture del partito, che impediva al suo gruppo di rigente di venire riconosciuto quale guida dell’intero movimento, si rafforzò allora l’autorevolezza delle strutture sindacali. Come poteva essere del resto differente? Tra Camera del Lavoro unitaria e sindacalista gli iscritti erano infatti più di 72.000. Fu sulla base di tale imponente forza organizzata che il movimento socialista, di fatto guidato dai sindacati, affrontò i vari momenti di tensione (dai moti annonari alla vertenza agraria, fino all’occupazione delle fabbriche e alle ripercussioni dell’eccidio del 7 aprile 1920). Come avvenne anche altrove, a Modena la vera cesura fu rappresentata dalle elezioni amministrative dell’autunno 1920. Uscite duramente sconfitte dalla tornata elettorale del novembre 1919, le forze moderate e conservatrici, coalizzandosi in vista della rivincita, diedero vita all’associazione Ordine e Libertà. Supportato dalla Gazzetta dell’Emilia, il fronte antisocialista iniziò quindi un’attiva e martellante campagna elettorale. I risultati furono però deludenti: i socialisti conquistarono infatti 45 comuni su 46. Per le forze un tempo egemoni era chiaro che bisognava mutare radicalmente strategia, e ciò apparve possibile quando sulla scena comparvero i fasci di combattimento. Quello di Modena, anzitutto; ma anche quello di Carpi, che a lungo rimarrà il raggruppamento più attivo, violento e determinato. La violenza diveniva poi la protagonista assoluta della vita politica locale: dopo il 20 gennaio 1921, tanto sistematica era diventata l’azione intimidatoria dei fascisti, divenne infatti impossibile convocare le sedute dei consigli comunali. Ma rivolgiamo la nostra attenzione alla violenza fascista, cercando di indagarne meglio i tempi, le forme e la funzione. La ricerca evidenzia il convergere, nel suo sviluppo, di tre fenomeni paralleli. Il primo è legato all’apparire di un movimento – quello mussoliniano, inizialmente animato da ex arditi e legionari fiumani – che faceva della violenza il proprio principale mezzo d’azione politica; il secondo è correlato all’incapacità della forza pubblica di mantenere l’ordine pubblico in situazioni di forte tensione; il terzo ha infine a che vedere con le divisioni e debolezze delle forze popolari (socialisti, sindacalisti e, in parte, popolari). Preliminarmente può anche essere notato come il meccanismo rivoluzione-reazione, a lungo proposto dalla storiografia sulle origini del fascismo come chiave interpretativa dell’affermazione fascista, appaia per Modena uno strumento debole. Gli anni del biennio 1919-1922 appaiono infatti contraddistinti da un continuo combinarsi e ricombinarsi del rosso e del nero, senza che una tinta prevalga mai nettamente sull’altra. Neppure la violenza fascista fu una reazione alle presunte prevaricazioni delle sinistre, quanto piuttosto un fenomeno complesso, intimamente legato alle vicende precedenti la Prima guerra mondiale. Era infatti allora, dopo lo spezzarsi dell’equilibrio stabilito in epoca giolittiana, che una parte della borghesia liberale, affiancata dagli ambienti del nascente nazionalismo, aveva iniziato a considerare il “contromondo rosso”, raccolto attorno alle Camere del Lavoro, come un’espressione antinazionale e sovversiva, sostanzialmente priva della legittimità necessaria per agire quale attore sulla scena politica. La Prima guerra mondiale, mostrando a questi stessi gruppi come la pace sociale potesse essere imposta con metodi coercitivi, avrebbe fatto il resto. Per seguire le vicende della provincia di Modena, mirando a ricostruire i principali snodi interpretativi, la ricerca si è preoccupata d’integrare l’analisi di fondi poco o per nulla esplorati (sia in Archivio di Stato di Modena che in Archivio Centrale dello Stato di Roma) con lo spoglio accurato delle fonti a stampa (a partire dalla Gazzetta dell’Emilia, continuando con periodici in grado di evidenziare la lettura data dai principali partiti politici: Il Frignano, Il Popolo, L’Operaio Cattolico La Voce Popolare, La Squilla, L’Avanti, Il domani, La Propaganda, La Bandiera Proletaria, La Valanga e Il Falco). L’incrocio di queste fonti pare evidenziare alcuni elementi, strettamente correlati al tema più generale della violenza politica e dell’avvento del fascismo. In primo luogo, l’analisi sottolinea una volta di più come, a fronte della sua forte consistenza, il movimento organizzato dei lavoratori presentasse alcune importanti debolezze. Anzitutto il netto prevalere delle istanze sindacali su quelle politiche (cosa che probabilmente ebbe un suo peso nell’impedire una corretta valutazione della pericolosità del nascente fenomeno fascista); poi, la profondità della frattura tra socialisti e sindacalisti, da una parte, e tra socialisti e forze del cattolicesimo democratico, dall’altra. Infine, un ultimo ma importantissimo elemento da considerare è rappresentato dall’incapacità della forza pubblica di arginare i fenomeni di protesta (come è dimostrato dal fatto che, nel biennio 1920-1922, circa un terzo dei morti attribuibili a cause politiche sia stato provocato dall’agire sconsiderato della forza pubblica). Su questi elementi di fondo si innestò il primo fascismo, che nel Modenese fece molta fatica ad attecchire. I primi squadristi furono espressione di milieux che sembravano direttamente proiettati a Modena dalle trincee, così come da quella splendente “festa della rivoluzione” che fu l’impresa di D’Annunzio. Non stupisce allora come gli squadristi, oltre a mutuare tattiche e simbologie dall’arditismo, abbiano anche fatti proprie pratiche moralmente poco lecite, come l’abuso di alcol e di droghe (la diffusione di stupefacenti era a Modena particolarmente forte, oltre che negli ambienti della prostituzione, anche presso i cadetti della Scuola Militare). Dai nazionalisti fautori dell’impresa libica e dagli interventisti della Prima guerra mondiale, come pure dai sindacalisti rivoluzionari, i fascisti della “prima ora” derivarono invece la volontà di contendere e occupare fisicamente gli spazi del “nemico”, presidiando al contempo i propri luoghi di appartenenza (a Modena ravvisabili in piazza Grande, nel Municipio e nella Ghirlandina; ma anche nel “covo” del fascio di via Sant’Agata e nel caffè Nazionale sotto al portico del Collegio). Come nella vicina Bologna, il fascismo nacque immediatamente squadrista ed essenzialmente urbano; solo successivamente divenne agrario, estendendosi nelle campagne e nei centri rurali. Una parziale eccezione è però costituita dal fascio di Carpi, il quale, più direttamente legato allo squadrismo bolognese, si distinse subito, oltre che per un chiaro carattere classista, per la notevole capacità di proiezione al di là dei confini provinciali (andando soprattutto a colpire centri nel reggiano e nel mantovano). Guardando ai repertori d’azione degli squadristi, possiamo infine notare come inizialmente questi presero di mira gli esponenti delle sinistre; solo a partire dal 1922 inizieranno a colpire gli esponenti popolari (che nel frattempo avevano consolidato la loro presenza sociale ed elettorale in ampie zone dell’Appennino). Se si esamina il tipo di armamento in possesso degli squadristi, così come pure testimoniato dal numero che non fu mai molto elevato, appare difficile comprendere le ragioni della loro vittoria; soprattutto, diviene arduo condividere la sensazione di una loro irresistibile capacità di sottomettere gli avversari. Ad un più attento esame della violenza squadrista, la ragione della sua efficacia pare piuttosto ricollegabile a un insieme di fattori concomitanti: la mobilità, grazia al possesso o al noleggio di automezzi; la superiorità numerica rispetto agli avversari; la relativamente più ampia dotazione di armi; l’incapacità o addirittura la complicità della forza pubblica. Nei casi in cui questi elementi non si presentavano tutti insieme e al medesimo momento, allora la presunta irresistibilità della violenza fascista risultava notevolmente attenuata. Quando vi furono scontri “alla pari”, quasi sempre questi ultimi finirono per soccombere (come nel caso degli omicidi dei fascisti Mario Ruini, il 21 gennaio 1921, e di Gino Tabaroni, l’11 novembre 1921). Del tutto singolare è infine la dinamica che determinò la morte di otto fascisti, uccisi dal fuoco delle guardie regie, il 26 settembre 1921. Al culmine di una manifestazione fascista non autorizzata, i militi risposero in maniera spropositata alla provocazione portata da un gruppo di giovani fascisti, che intimarono agli stessi agenti di togliere il cappello per omaggiare il gagliardetto del fascio. Ancora una volta, come era avvenuto il 7 aprile 1920, quando i carabinieri avevano sparato sulla folla, uccidendo almeno cinque lavoratori, a determinare l’evento luttuoso fu soprattutto l’evidente impreparazione delle forze dell’ordine. Dopo una prima fase dominata dagli arditi e dai legionari fiumani, il fascismo modenese si sarebbe modificato in senso più nettamente “borghese”; e anche il profilo dei membri delle squadre d’azione finì per mutare. Le spedizioni iniziarono quindi ad essere animate da giovani e giovanissimi, quasi sempre di estrazione borghese, che non avevano partecipato alla guerra ma ne avevano assorbito la ricca mitologia. Dopo la Marcia su Roma la violenza fascista, che era stata fin lì metodica, divenne episodica e mirata. Tra gli obiettivi v’erano ora soprattutto gli oppositori politici, come dimostrano gli omicidi compiuti nel 1923: a partire da quello dell’anarchico Giovanni Bassoli, deceduto per le conseguenze di un brutale pestaggio.

Bologna

GALLERIE FOTOGRAFICHE

L’intera memorialistica fascista individua in Bologna, nella particolare situazione esistente tra la fine del 1920 e l’inizio del 1921, l’epicentro della grande reazione squadrista, la quale, passando per fasi successive, avrebbe poi condotto alla conquista delle istituzioni da parte del fascismo. Se Milano rappresenta la culla del fascismo mussoliniano, da intendere quale movimento radicato all’interno di un’area politica ancora in via di definizione, Bologna è il punto di raccolta di un fenomeno politico più concreto, del tutto consapevole della necessità di usare la violenza per difendere, oltre che gli ideali della patria messa in pericolo dai sovversivi, anche i minacciati interessi della borghesia agraria e urbana.

Non è quindi un caso che proprio a Bologna, con gli incidenti provocati in occasione dell’insediamento dell’amministrazione socialista (21 novembre 1921), si apra la stagione dello squadrismo, della guerra civile e della chiara sfida al principio del monopolio statale della forza. Ma perché proprio Bologna? Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto ricordare come il capoluogo felsineo fosse una città particolare, molto ben definita dal suo ruolo di fondamentale centro organizzatore di reti e servizi. Tale primato si era fortemente accentuato nei decenni successivi all’unità nazionale, in particolare con l’individuazione dello scalo ferroviario quale perno del sistema infrastrutturale nazionale; la ricca agricoltura del suo territorio, affiancata da un vivacissimo tessuto commerciale e industriale, aveva fatto il resto, contribuendo a consolidare la percezione dell’esistenza di un netto distacco tra lo status urbano di Bologna e quello delle altre città della regione. La presenza dell’antico ateneo, frequentato da migliaia di studenti provenienti da tutto il paese, consacrava infine il senso di superiorità e di differenza. Occorre tenere presente queste caratteristiche di fondo per approcciare il tema dell’affermazione fascista a Bologna; e questo perché l’accelerazione prodottasi nell’autunno del 1920, con l’improvvisa e dilagante affermazione fascista, fu in gran parte determinata dal sentimento di panico rispetto alla prospettiva, che l’intensità delle lotte agrarie ed elettorali avevano improvvisamente fatto sperimentare, di un assoggettamento della città al contado. L’urgenza ha molto a che fare con l’inatteso: lo spettro della sovversione dell’ordine sociale non aveva infatti a Bologna una storia pregressa; mai prima di allora i ceti borghesi urbani avevano infatti temuto di perdere la propria primazia. Le ragioni di tale senso sicurezza, ora smarrito, erano molteplici. Da una parte v’era la particolare natura del socialismo cittadino, che, in ragione dell’ampia stratificazione sociale, si era sviluppato secondo linee fortemente riformiste, portate alla ricerca dell’accordo con le forze della democrazia laica e massonica. Dall’altra, stava la forza e il numero della piccola e media borghesia, impiegatizia e commerciale, il cui voto per lungo tempo aveva determinato la tenuta politica dei vari raggruppamenti liberali. V’era infine la natura della grande proprietà fondiaria, residente in città e spesso di origine aristocratica, la quale, abituata ad adottare un approccio moderato rispetto ai conflitti di lavoro, aveva in un certo senso usato la propria grande ricchezza in funzione sociale di ammortizzatore della conflittualità. L’immobilità di tale rapporto iniziò a vacillare già sul finire dell’età giolittiana, come conseguenza dell’attrazione esercitata della città sui ceti rurali e del conseguente loro stabilirsi ai margini dell’abitato. Poi giunse il conflitto mondiale, che moltiplicò – per le occasioni di lavoro, connesse alle tante attività industriali – la forza centripeta del capoluogo. All’uscita dalla guerra, come la durezza delle vertenze – quelle che riguardavano i rifornimenti di viveri e lo spaccio dei generi di prima necessità, per non parlare delle emergenze abitative – lasciavano chiaramente intravedere, il tradizionale volto di Bologna era ormai nulla più che un ricordo. A dispetto della buona prova offerta negli anni della mobilitazione bellica, il successo socialista sul Comune non poteva quindi essere accettato: la bandiera rossa su Palazzo d’Accursio era uno schiaffo in pieno volto per la città, che all’interno del nucleo storico urbano rimaneva profondamente borghese e patriottica. Gli avvenimenti del 21 novembre 1920 furono quindi come una chiamata alle armi, a cui la città avrebbe risposto subito in modo massiccio. Si aprì allora una fase nuova, caratterizzata dalla violenza e dalla sopraffazione; una fase che, come mostrato dalla ricerca sulle fonti, registra il sovrapporsi di tre fenomeni. Il primo di questi è da considerare la conflittualità prodotta dalla vertenza agraria e dalla lotta per l’approvazione e l’applicazione del cosiddetto concordato Paglia-Calda, firmato il 25 ottobre del 1920 da Calisto Paglia, presidente degli agrari, e Alberto Calda, legale della Federterra, alla fine di una stagione di lotte contadine. Il concordato, che prevedeva un riparto più favorevole ai mezzadri e migliori tariffe per i braccianti, fu subito rigettato dai fascisti di Leandro Arpinati, che il giorno stesso della firma dimostrarono armati nei comuni di San Lazzaro e Ozzano, sequestrando alcune bandiere rosse dalle locali case del popolo e, una volta tornati a Bologna, bruciandole in via Indipendenza. Il tutto condito da numerosi colpi di rivoltella, sparati per aria senza che la polizia intervenisse. La cronaca di quelle settimane produce la sensazione che ci fosse una generale sottovalutazione di quel che stava accadendo, soprattutto della rapida trasformazione della politica prodotta dall’azione delle squadracce. Lo stesso ritardo dimostrano i liberali e i conservatori, che a lungo credettero di potersi servire – controllandola – della violenza fascista. Nonostante tutto il travaglio necessario per ottenerlo, il concordato Paglia-Calda visse di vita assai grama: generalmente disatteso, il 30 luglio 1923 fu definitivamente cancellato dal prefetto. Il secondo fenomeno che produsse l’impennarsi dei tassi di violenza politica nel Bolognese è rappresentato dal radicalizzarsi del campo socialista, tentato dalla prospettiva insurrezionale prodotta dalla fascinazione per la Rivoluzione d’Ottobre in Russia. Infine, un ruolo significativo, che ostacolava i processi di normalizzazione dei rapporti sociali, ebbe la vicinanza temporale rispetto alla fine della Prima guerra mondiale, così come l’insofferenza e la frustrazione prodotta dagli esiti degli accordi di pace a Versailles. Per ricostruire un quadro completo dei fenomeni violenti, attivi nel territorio bolognese dei primi anni Venti, fondamentali rimangono i quotidiani. A partire da Il Resto del Carlino, che allora rappresentava la voce del blocco liberale conservatore e decise di schierarsi apertamente con il fascismo solo quando Nello Quilici sostituì alla direzione Mario Missiroli. Poi occorre seguire con attenzione le notizie offerte dal socialista La Squilla, integrate dalla pagina bolognese dell’Avanti!, nonché dal cattolico l’Avvenire d’Italia, dal fascista l’Assalto, dal nazionalista La Battaglia, dal liberale Il Progresso” e dal democratico-repubblicano Il Giornale del Mattino. Fondamentale risulta essere lo spoglio della ricca memorialistica, così come l’analisi dei fondi archivistici: quelli più soliti da frequentare, come quelli depositati presso l’Archivio di Stato di Bologna o presso l’Archivio Centrale dello Stato, e quelli meno conosciuti, come, ad esempio i fondi della Federazione delle cooperative (che conserva una fitta relazioni sulle violenze subite dal mondo cooperativo bolognese). L’incrocio di tali fonti permette di allargare lo sguardo dalla città alla campagna, evidenziando come l’affermazione del fascismo proceda in parallelo alla crisi del movimento operaio e socialcomunista. In estrema sintesi, la storia sociale e politica del territorio bolognese si qualifica per una netta distinzione tra i periodi. In una prima fase, che s’estende tra la proclamazione dell’armistizio all’autunno del 1920, lo scontro riguarda e contrappone socialisti, popolari, nazionalisti e liberali. Il tutto reso ancora più instabile dall’intervento spesso confuso e parziale delle forze dell’ordine, autrici di un buon numero di eccidi e brutalità gratuite (è il caso soprattutto dell’eccidio di Decima di S. Giovanni in Persiceto, dove il 5 aprile 1920, a seguito di incidenti durante un comizio della Vecchia Camera del Lavoro di ispirazione anarchica, furono uccise otto persone). Durante questo periodo anche la modalità dello scontro politico violento appare “usuale”, non particolarmente differente dalla violenza espressa nel periodo precedente la guerra, con provocazioni e prese in giro che spesso degeneravano in colluttazioni. Poiché le armi erano maggiormente presenti, per l’abitudine di molti reduci di portarsi a casa parte del materiale posseduto da coscritti, sempre più spesso questi scontri, oltre che con coltelli e bastoni, si combatterono utilizzano rivoltelle e bombe a mano. Nello scorrere le cronache dell’epoca un altro dato che colpisce è la presenza assidua, tra i protagonisti delle zuffe, di molti giovanissimi. Anzi, la fascia d’età compresa tra i 17 e 23 anni è assoluta protagonista della violenza espressa in quegli anni nel Bolognese. Si tratta di una violenza che si concentra all’interno delle mura cittadine, con scontri che coinvolgono appartenenti al movimento operaio e forze dell’ordine. Ad accendere la conflittualità sono poi le situazioni elettorali, amministrative e politiche, in occasione delle quali gruppi di socialisti trovavano modo di azzuffarsi con drappelli di liberali e di popolari. Nella grande maggioranza dei casi, tranne quando scendevano in campo i nazionalisti, già propensi ad applicare le dinamiche di guerra alla competizione politica, il tipo di scontro rimaneva “tradizionale” (pugilati, bastonate e qualche sbrego da lama). A indebolire il fronte socialista e rivoluzionario, all’apparenza imbattibile per numero e risolutezza, era però la profonda lacerazione interna, che contrapponeva l’ala filosovietica – che avrebbe poi dato vita al PCd’I – a quella socialista rivoluzionaria e a quella riformista. Anche tale lotta tra fazioni contribuì a non fare capire quel che stava accadendo nel bolognese; in particolare, non consentì di comprendere tutta la pericolosità della strada – quella dell’autodifesa, incardinata sulla decisione di usare la forza paramilitare – imboccata dalla borghesia bolognese. All’indomani dell’eccidio di Decima, infatti, fu fondata l’Associazione di difesa sociale: il primo nucleo organizzato di squadristi, non a caso in gran parte poi confluita nel fascismo di Arpinati. Dell’importanza dell’assalto a palazzo d’Accursio, e in generale dell’intero mese di novembre, quale vero e proprio spartiacque, già si è detto. Bologna diviene il laboratorio di sperimentazione del fascismo, dove applicare innovative strategie di intimidazione e conquista (non a caso Mussolini definirà la città il «quadrivio della rivoluzione fascista»). In particolare, fu messa a punto allora un’efficacissima storytelling dei fatti, che fu assunta come assolutamente vera dall’intera opinione pubblica nazionale: l’intera sinistra, accusata della responsabilità di avere dato avvio alla strage, fu schiacciata dall’immagine di irresponsabilità, incapacità e non credibilità. Anche per effetto di quest’immagine degli eventi distorta, che paralizzò la stessa capacità di reazione, il movimento socialista cedette di schianto, accettando l’instaurazione di un commissario straordinario in Comune, l’arresto dei suoi principali dirigenti e l’attacco fascista delle sue strutture associative (il 25 gennaio 1921 fu anche distrutta la Camera del Lavoro). A leggere la stampa dell’epoca quel che prima di ogni altra cosa colpisce è la rapidità con cui si attua lo stravolgimento dello stato d’animo dell’opinione pubblica cittadina: da una profonda prostrazione rispetto alla protervia socialista, con frequenti appelli alle autorità statali e una scia di continue lamentele, improvvisamente si passa all’esaltazione patriottica e alla feroce baldanza. A guidare la carica della borghesia urbana, che accorre in massa a iscriversi al fascio, è Il Resto del Carlino di Quilici. Se in precedenza ci si appellava alle forze dell’ordine, perché mantenessero l’ordine attraverso il disarmo di tutte le parti, ora quelle stesse forze dell’ordine si criticano se osano non affiancarsi ai fascisti. A partire da questo momento la violenza fascista si espresse senza freni, utilizzando tutte le varie modalità di attacco alle persone e alle strutture del movimento socialista e popolare: agguati a sindaci ed amministratori, avvicinati con qualche domanda e poi bastonati; attacco e devastazione di luoghi e simboli del movimento operaio, come le case del popolo, le cooperative e le camere del lavoro. Anche la triste contabilità dei ferimenti e delle morti in questa seconda fase s’impenna: se in quasi due anni, dal gennaio 1919 al novembre 1920, i morti legati a ragioni di natura politica erano stati 22, nei tredici mesi compresi tra il novembre 1920 e il dicembre 1921 si ebbero 29 uccisioni. Anche le violenze generiche fecero lo stesso: dai 45 episodi del 1920 ai 196 del 1921. Ancor più nero l’anno successivo, con l’apice della devastazione raggiunto quando migliaia di fascisti occuparono, per una settimana e avendo come obiettivo quello di imporre la rimozione del prefetto Mori, la città di Bologna fu occupata da migliaia di fascisti. All’indomani della marcia su Roma, durante la quale la città fu nuovamente occupata dai fascisti, non solo furono sciolte tutte le amministrazioni socialiste sopravvissute, ma fu dato l’assalto al simbolo stesso della resistenza: Molinella. Per circa due mesi le squadre di Augusto Regazzi scorrazzarono sul territorio di quel comune, seminando il terrore e sfruttando ogni pretesto per bastonare i passanti. Bologna la rossa non esisteva ormai più.